Malgré les fantasmes et les exagérations qui l’accompagnent, « l’affaire McKinsey » rappelle à tous l’affaiblissement réel imposé à l’État.

Travailler pour ou avec l’État, c’est se rendre compte rapidement de l’état de délabrement de la fonction publique. « L’affaire McKinsey », c’est à dire la polémique qui a démarrée l’an dernier avec la publication d’un article de Politico[1] et qui s’est étendue avec la publication du rapport de la commission d’enquête du Sénat en mars[2], est un angle aussi bon qu’un autre pour mesurer l’ampleur du phénomène. Comme souvent, cette polémique ne va pas sans exagérations : les cabinets de conseil en général ou McKinsey en particulier sont accusés au pire de contrôler secrètement les politiques publiques, au mieux de se faire verser de l’argent par des politiciens corrompus sous couvert de prestations douteuses. Si la situation dans les ministères n’est heureusement pas aussi grave, elle a de quoi interroger tout citoyen quant à la gestion de l’État depuis 40 ans.

D’abord, de quoi parle-t-on, et, pour commencer, qu’est-ce qu’un consultant ? Dans sa forme la plus simple, on pense à 1/ un individu externe à l’organisation qui y fait appel et qui 2/ exerce auprès d’elle un rôle de conseil. Dans le secteur du conseil lui-même, on distingue trois « strates », de la plus « noble », prestigieuse et cher payée, à la plus « banale », aux effectifs plus nombreux et aux tarifs plus faibles :

- Le conseil en stratégie, qui aide les décideurs en leur disant quoi faire.

- Le conseil en organisation, management et politiques publiques, qui aide les organisations en leur disant comment faire.

- Le reste, qui appuie les organisations en les aidant à faire. Là dedans se trouvent des prestations dont le caractère de conseil est beaucoup plus flou voir pratiquement inexistant : « conseil en RH », « conseil en informatique »… Souvent le titre de consultant est ici usurpé pour essayer de facturer un peu plus cher une prestation de services – un « Consultant Java » sera bien souvent un « Développeur Java » sous un autre nom. Enfin, selon les cas, des secteurs du conseil comme le conseil en systèmes d’informations peuvent concerner les trois strates.

Ces trois catégories peuvent avoir l’air étanches et plutôt bien définies : le consultant en stratégie explique au conseil d’administration d’une société X que, pour pérenniser leur entreprise, ils doivent impérativement se lancer dans la fabrication de yaourts ; le consultant en organisation explique au directeur de la production comment mettre en place les chaînes logistiques, les ressources humaines et le matériel industriel pour fabriquer des yaourts ; le consultant en marketing prépare une campagne publicitaire pour faire savoir au grand public que les yaourts de la société X valent le détour. Dans la pratique, et entre autres en raison du poids croissant des systèmes informatiques dans tous les projets de grande taille, les frontières entre ces catégories sont devenues de plus en plus floues : les décideurs souhaitent que les consultants qui leur ont recommandé une stratégie ou un mode d’organisation les accompagnent dans son déploiement, et, inversement, les cabinets qui font des recommandations opérationnelles tentent de remonter jusqu’aux décideurs en haut de la hiérarchie pour leur proposer des conseils stratégiques aux tarifs plus élevés et qui permettent ensuite d’intervenir tout au long d’une chaîne de projet. En somme, aujourd’hui, un cabinet de conseil ne se limite plus à donner des conseils formalisés dans un rapport : sauf positionnement conscient de sa part, il intervient également sur des tâches de mise en œuvre, de plus en plus difficiles à distinguer de la simple prestation de services, de la mise à disposition de personnel voire de l’intérim de haute qualité.

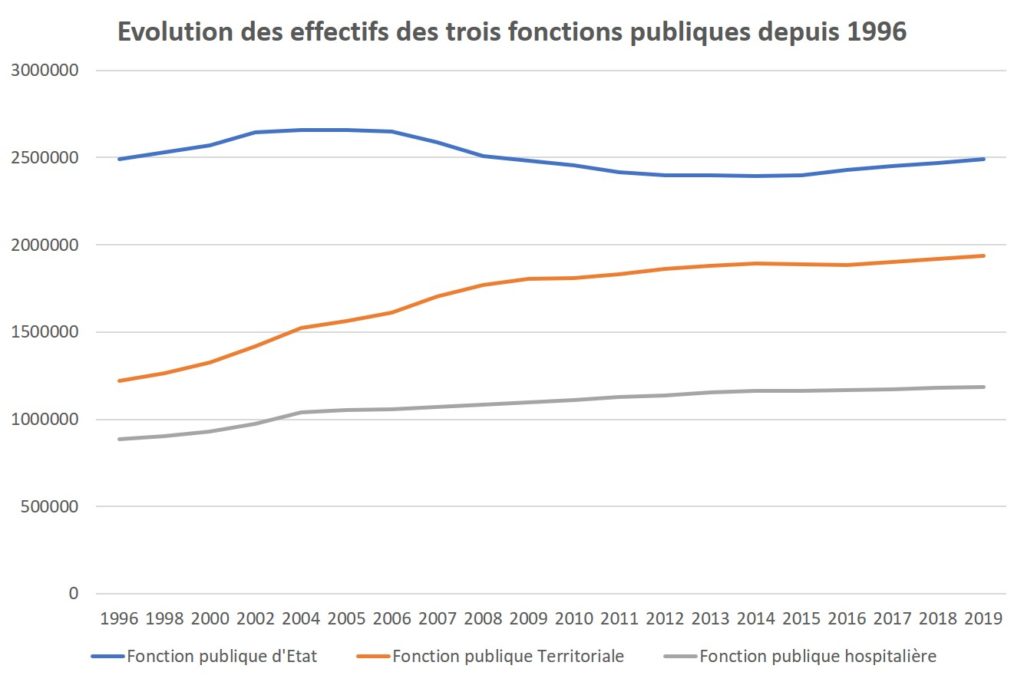

Cette extension du périmètre d’intervention des cabinets de conseil, qui concerne aussi le conseil au secteur privé, s’est déroulée en même temps qu’une transformation profonde de la fonction publique – ou, plutôt, du démantèlement de cette dernière. Depuis les années 80, dans un mouvement dont la décision la plus symbolique fut la RGPP décidée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les gouvernements successifs ont décidés de réduire les effectifs de fonctionnaires – Emmanuel Macron promettant encore, durant la campagne de 2017, de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires au cours de son mandat [3]. L’effort fut réel, mais son succès fut limité :

Source des données : [4]

Le graphique ci-dessus est encore quelque peu trompeur : si les effectifs de la Fonction Publique d’État ont parus un temps être maîtrisés voir diminuer, ce n’est pas seulement en raison des politiques de réduction des effectifs, mais aussi en raison du transfert d’une partie des compétences de l’État aux collectivités dans le cadre de la décentralisation. Pourquoi cette difficulté à réduire les effectifs de la fonction publique ? (qui n’est pas spécifique à la France : le même phénomène s’observe aux États-Unis, malgré les politiques très libérales de Ronald Reagan[5] ou au Royaume-Uni malgré les politiques très libérales de Margaret Thatcher[6], où seules les privatisations d’entreprises publiques semblent avoir réduit de façon pérenne les effectifs publics). La réponse est assez simple, résumée par un rapport commun de trois des inspections publiques :

La RGPP n’a pratiquement pas conduit à réduire les missions de l’État. Leur nombre s’est même accru pendant la période concernée.[7]

Contrairement à une entreprise, le secteur public ne peut pas simplement cesser d’effectuer les missions dont il a la charge : elles sont d’utilité, si ce n’est de nécessité publique, il faut bien que quelqu’un les fasse. Au mieux, il peut les externaliser ou les privatiser, mais ce sont là des processus complexes, qui prennent du temps, et qui nécessitent en fait une surveillance par le secteur public même lorsqu’ils sont achevés : par exemple, la gestion des autoroutes a été largement privatisée en France, mais l’État ne peut évidemment regarder ailleurs comme si l’état et la bonne gestion des autoroutes ne le concernait plus. Au contraire, il demeure toujours 35 agents dans les équipes du Ministère des Transports pour s’assurer de la bonne gestion des autoroutes concédées, assistés par des agences de l’État tels que le Cerema ou l’ART, des équipes du ministère de l’économie pour assurer le suivi juridique et financier, etc. [8].

En outre, il ne choisit pas non plus tellement les missions qu’il effectue : là où une entreprise peut choisir de ne pas intervenir sur tel ou tel nouveau secteur, le secteur public ne peut pas ignorer, en tout cas trop longtemps, les évolutions de la société tels que le vieillissement de la population, le développement des outils informatiques, les questions environnementales, les nouvelles méthodes de fraude, etc. Même si les décisionnaires choisissaient de confier ces tâches au privé, ils ne pourraient le faire sans mettre en place un cadre, des dispositifs de pilotage et de contrôle, etc. A bien des égards, les missions de l’État s’imposent à lui – comme, pour prendre un exemple de récente mémoire, lorsque survient une épidémie. Dans une économie moderne, où État et entreprises fonctionnent en symbiose, vouloir réduire à tout prix les effectifs du secteur public revient à vouloir lutter contre la marée.

C’est pourtant ce qui a été essayé, avec le succès mitigé sur les effectifs que l’on voit au-dessus, mais des conséquences plus graves sur le fonctionnement de l’État dans son ensemble. Les administrations se sont retrouvées prises entre deux contraintes : continuer à assurer des missions nécessaires d’une part, réduire ou limiter leurs effectifs de l’autre. La solution retenue, le plus souvent, a été de conserver autant que possible les agents « opérationnels » (le policier, l’inspecteur du permis de conduire, l’infirmier… même si ceux-ci ont aussi été atteints par les coupes budgétaires) et de tailler dans les postes « projets » ou « supports » (chargés de missions par exemple, ou, plus généralement, tout ce qui touche aux nouveaux projets de l’État et à la réflexion sur ses évolutions futures). C’est là que le recours aux cabinets de conseils, surtout sous leur forme contemporaine de loueurs d’hommes à tout faire, s’impose comme une évidence : les administrations ne peuvent pas recruter plus, cela leur est interdit par des plafonds d’emplois fixés par l’autorité politique, mais elles peuvent faire appels à des prestataires externes pour concevoir, déployer et assurer le fonctionnement de leurs futures politiques publiques : elles dépenseront certes toujours de l’argent, mais elles n’embaucheront pas plus de fonctionnaires et leur ministre de tutelle pourra afficher des chiffres satisfaisants sur la maîtrise des effectifs de la fonction publique.

On conserve de l’intervention des consultants dans le secteur public l’image de leurs missions dans les années 90 à 2000 : des rédacteurs de rapports fanas du New Public Management, venus là sur ordre des gouvernements pour trouver comment aligner au mieux le fonctionnement du secteur public sur les pratiques du secteur privé. Cette image, qui ne sort pas de nulle part, ne correspond cependant plus à la réalité depuis un moment : aujourd’hui, les consultants se retrouvent du haut en bas des ministères et des collectivités territoriales, sur les tâches les plus stratégiques comme les plus anodines, à boucher les trous causés par le manque de fonctionnaires. Comment les choses se passent-elles en pratique ?

Dans un premier temps, les dirigeants politiques vont décider d’une réforme – la mise en place du prélèvement à la source, la réforme des APL, la réforme du permis de conduire… La réalisation de cette réforme, c’est à dire sa traduction d’intention ou de texte de loi en un programme détaillé, concret et effectif, va être confiée aux services de l’État. Les services de l’État se rendent alors compte qu’ils n’ont pas les effectifs pour mener à bien la réforme, et se tournent vers des cabinets de conseils. Dans cette situation, l’État n’agit généralement que comme chef ou directeur de projet : un fonctionnaire, par exemple un chef de bureau ou son adjoint, va suivre le bon déroulement de la prestation, piloter le projet, y imprimer sa marque et faire l’interface entre les plus hauts décideurs et les consultants, tandis que les consultants se chargeront du travail opérationnel.

Imaginez par exemple que le gouvernement aie vent de la situation difficile dans les ports français, à l’état peu enviable par rapport aux ports belges ou néerlandais : un rapport d’enquête parlementaire, ou un rapport d’une inspection administrative, y décrit le passage des marchandises comme lent, coûteux, difficile à suivre, administrativement lourd, etc., rendant les ports français peu compétitifs. Le gouvernement décide alors de mandater un préfigurateur qui devra livrer un plan de transformation des ports français pour y rétablir un peu d’ordre et restaurer leur compétitivité : une lettre de mission est rédigée par un ministre, un responsable interne à la fonction publique est désigné. Les choses se corsent : il faut au responsable une équipe, que son administration n’a pas en réserve. Son administration fait donc appel à des consultants, qui accompagneront le fonctionnaire tout au long du projet : ils définiront avec lui le plan d’enquête au niveau national, les ports à visiter, les organisations professionnelles à rencontrer, les agents administratifs à interroger, etc., et sillonneront le pays avec lui comme ses fidèles bras droits. Au bout de quelques mois, si tout se passe bien, un rapport plein de recommandations de réformes sera co-rédigé par les consultants et le fonctionnaire, sous la signature de ce dernier, et remis au cabinet du ministre. Après un court délai, le cabinet validera les réformes proposées dans le rapport, en les modifiant s’il le juge nécessaire, et demandera à l’administration, avec cette fois une loi ou un décret, de mettre en place la réforme « Ports 2027 » que le ministre annoncera en fanfare lors d’une conférence de presse.

L’administration s’emparera bien évidemment du sujet. Mais, manquant toujours de personnel, l’équipe qu’elle mettra sur pied devra probablement être encore largement ou majoritairement constituée de consultants : ce sera l’occasion de passer un appel d’offres, qui se conclura très vraisemblablement par la reconduction du cabinet étant intervenu lors de la phase de réaction du rapport. Pourquoi ? Pas par « favoritisme » ou « copinage », comme il l’a été récemment reproché au gouvernement, mais parce que ce cabinet présentera dans sa proposition commerciale des CV de consultants avec l’expérience et l’expertise requise pour le projet concerné. Il n’y a pas de « fraude » ici, ou de contournement de procédure : tout marché supérieur à 40 000 euros doit faire l’objet d’un appel d’offres public, auquel les cabinets doivent répondre de façon détaillée. Ces réponses sont scrupuleusement évaluées, et l’attribution des marchés peut être contestée selon des procédures dédiées, rendant les fraudes rares. Mais, voilà, dans l’évaluation des réponses à appel d’offres, une part importante de la note dépend des CV des consultants proposés et, pour « Ports 2027 », l’administration valorisera donc davantage les CV de consultants ayant déjà une expérience en matière de réformes portuaire – et qui serait mieux placé que ceux qui viennent de participer à la conception du projet ?

On retrouve là des éléments ayant agités les débats de ces derniers mois : oui, les cabinets ne sont pas idiots, et lorsqu’ils effectuent des missions pro bono, ils vont avoir quelque chose derrière la tête. Un cabinet qui participe, même gratuitement, à la réflexion sur une réforme augmente énormément ses chances d’être retenu lorsqu’il s’agira de faire de cette idée de réforme une réalité. Et, si tout contrat de plus de 40 000 euros doit faire l’objet d’un appel d’offres public, ce n’est pas le cas des contrats de moins de 40 000 euros, que les administrations peuvent passer avec qui elles veulent, de façon tout à fait discrétionnaire, et qui sont pour les cabinets un très bon moyen de mettre un pied dans la porte, voire de susciter chez leur client un projet de réforme future. S’il n’y a donc rien d’illégal dans l’attribution des marchés publics en France, on est tout de même obligé de constater que les acteurs jouent comme ils le peuvent avec les limites du système. Les acteurs en question ne sont d’ailleurs pas que les cabinets eux-mêmes : les dirigeants d’administration, comme on l’a compris, sont en permanence en relation avec des cabinets de conseil, dont le nombre sur tel ou tel secteur spécialisé du marché est parfois restreint, et ils ménagent donc leurs fournisseurs de « conseil » de la même façon que n’importe quel autre fournisseur de biens ou de services dont on ne peut se passer.

Revenons-en à « Ports 2027 » : l’administration poursuit donc le travail avec le cabinet de conseil qui l’avait accompagnée dans la rédaction du rapport. Les objectifs de la mission sont ici très ambitieux : le politique a validé des orientations, il s’agit maintenant de leur donner une traduction concrète, ce qui laisse généralement une très grande marge de manœuvre à l’équipe en charge du projet. Les consultants auront donc à jouer aussi bien un rôle stratégique – définir le périmètre et le planning de la mission, identifier les interlocuteurs à rencontrer, identifier les arbitrages à rendre, etc. – qu’opérationnel – animer des ateliers de travail, préparer les négociations avec les syndicats, définir un plan de communication… On peut s’attendre à ce qu’ils interviennent également au niveau technique, par exemple pour monter le nouveau système d’information et en piloter le développement, ou encore pour « accompagner le changement » une fois la réforme et ses outils prêts, en expliquant aux douaniers et aux dockers comment ils devront désormais effectuer leur métier. Le développement des outils informatiques sera quant à lui probablement confié à une SSII, l’État manquant aussi cruellement d’informaticiens. A la fin du projet, le ministre pourra tenir une nouvelle conférence de presse et expliquer que « Ports 2027 » est aussi une preuve que l’administration sait se réformer.

J’ai un peu forcé le trait dans cet exemple, mais il correspond à peu près à ce que mon expérience m’a permis de voir sur le terrain : un État réduit à l’encadrement d’une part, et à l’opérationnel de l’autre, avec tout ce qui se trouve entre les deux souffrant de gros trous souvent comblés par le privé. Le rapport du Sénat, de fort bonne qualité par ailleurs, s’est étonné que, lors de la crise sanitaire « les consultants ont par exemple rédigé des notes administratives sous le sceau de l’administration. Certains disposaient même d’une adresse électronique du ministère des solidarités et de la santé » et que « il est même courant que les cabinets de conseil n’utilisent pas leur propre logo pour rédiger leurs livrables mais celui de l’administration » (page 36). De là une recommandation bien intentionnée que « chaque livrable précise le rôle qu’ont joué les cabinets dans sa conception » et qu’il soit interdit « aux cabinets de conseil d’utiliser le sceau ou le logo de l’administration. » (page 37). Je présente ici mes excuses aux sénateurs : dans le contexte actuel, cela reviendrait à transformer chaque livrable en une réplique miniature de Times Square, le moindre support de réunion circulant en administration centrale paradant les logos « McKinsey », « Octo Technology by Accenture » et « Eurogroup Consulting » ; les comptes-rendus se concluants par « Ce procès-verbal a été rédigé par Capgemini ». L’exemple de « Ports 2027 » est d’ailleurs encore assez modéré puisque les consultants n’y interviennent que comme équipe dédiée à un projet. Dans certaines administrations, les consultants interviennent de fait comme l’équipe de l’administration elle-même. Dans certaines petites agences publiques, les agents de l’État ne constituent qu’une part minoritaire des effectifs, un tiers par exemple, le reste étant composé de consultants et autres prestataires, plafond des emplois publics oblige. Là, les intervenants privés assurent le fonctionnement opérationnel de l’entité tandis que des SSII sont en charge des développements informatiques, les « internes » n’occupant que les postes de direction, d’encadrement et de services support. Évidemment que les consultants et prestataires y utilisent les logos de l’agence dans les documents qu’ils produisent, utilisent des adresses mails au nom de l’agence, et, de façon générale, agissent comme des représentants de l’administration : ils sont, ici, l’administration.

On comprend avec ces exemples que la distinction entre le public et le privé dans l’administration française est désormais profondément brouillée et que les deux sont difficiles à démêler. On en devine aussi les conséquences néfastes :

- D’abord, celui du coût. Officiellement, les emplois publics sont plafonnés pour maîtriser les dépenses. Il y a de quoi rire quand on connaît les tarifs des cabinets de conseil. Ceux-ci varient beaucoup d’une « strate » du conseil à l’autre, d’un grade de consultant à un autre, mais le rapport du Sénat permet d’établir une moyenne : entre 1400 et 1500 euros par jour , alors que le coût journalier moyen d’un fonctionnaire de catégorie A+ est autour de 500 euros par jour ouvrable.[9] L’argument avancé par les gouvernements est que le recours aux consultants n’est que ponctuel, sur la durée d’une mission, alors qu’un fonctionnaire doit être payé tout le temps, mais comme on le voit au-dessus, cette réponse est malhonnête : les consultants interviennent *en permanence* dans les administrations, soit que l’administration ne puisse se passer d’eux en un endroit donné et sur le temps long (là où les consultants sont l’équipe opérationnelle d’une agence par exemple), soit que le consultant soit immédiatement réaffecté à une autre mission dans une autre administration publique une fois sa mission terminée, parce que l’État manque de fonctionnaires partout. Si une administration a systématiquement besoin de recourir à des consultants, et c’est le cas de pratiquement toutes les administrations d’État aujourd’hui, c’est qu’elle manque de personnel, pas qu’elle manque de compétences précises et spécialisées qui seraient en dehors de son « cœur de métier ». Combler ces besoins avec des consultants plutôt qu’avec des embauches, c’est donc payer deux à trois fois plus pour faire semblant de maîtriser la situation.

- Ensuite celle de la perte de contrôle par l’administration de ses propres politiques et de ses propres outils. On le voit avec les exemples que j’ai donné plus haut : aujourd’hui, la part des agents publics dans la conception et la conduite de leurs propres politiques peut être réduite à portion congrue. Or, un outil, un projet, ce sont des connaissances, un passif, un historique. Des décisions sont prises lors de la conception puis tout au long du projet, en général pour de bonnes raisons, et elles pèseront sur le fonctionnement et les développements ultérieurs du projet pendant les années à venir. En temps normal, sur des projets publics dont la durée de vie peut être de plusieurs années ou décennies, « l’historique » du projet est conservé grâce à la relative stabilité des agents. Inversement, le recours à des prestataires garantit que la mémoire et la maîtrise du projet ne sédimenteront jamais : d’une part parce que les agents publics, souvent, ne peuvent pas gérer ou surveiller l’ensemble du projet et qu’il arrive que les consultants en sachent plus que les responsables internes sur tout ou partie du sujet ; d’autre part parce qu’un consultant, cela fait partie des principes du métier, ne reste que quelques mois ou un an sur une mission puis part ailleurs. Une équipe projet qui démarre un chantier de quelques années ne sera pas la même au début qu’à la fin, mais cela sera beaucoup plus marqué en cas de recours à des prestataires privés, et en fin de projet il sera difficile à l’administration de se souvenir de pourquoi telle décision a été prise ou comment fonctionne telle partie du dispositif.

Dans l’ensemble, le recours massif aux prestataires privés pose la question de l’appauvrissement du savoir-faire des organisations publiques. L’administration n’est, de plus en plus, qu’un donneur d’ordres : elle ne sait plus faire, elle demande à des gens de faire pour elle. Elle a du mal à estimer ce dont elle a besoin et ce qu’il faut faire pour répondre à ces besoins, ce qui laisse toujours plus de marge de manœuvre à l’exécutant, moins de marge de manœuvre au commanditaire et instaure, en fait, une relation de dépendance. Ce n’est pas, contrairement à ce que racontent certains journaux, que les cabinets de conseil « dictent » quoi que ce soit à l’État [10], parce que les politiques savent toujours très bien envoyer balader les suggestions qui ne leur plaisent pas ; c’est que l’État ne peut plus s’en passer : si McKinsey échoue ou se brouille avec un directeur d’administration, dans le pire des cas le directeur d’administration trouvera un moyen d’interrompre le contrat, mais faute de moyens et de compétences, il aura alors besoin de recourir à Roland Berger à la place, ou à Bain ou au Boston Consulting Group… Non pas que les compétences des cabinets soient particulièrement rares : il fut un temps où le privé et le public pouvaient avoir recours à des consultants parce qu’ils détenaient une expertise sur un sujet ou un secteur précis, mais cette époque là est largement révolue à quelques exceptions près (dont notamment l’informatique). Au contraire, dans leur rôle moderne de factotums, les consultants font rarement des choses que des fonctionnaires ne sauraient faire : cheffer un projet, produire des benchmarks, animer une formation, accompagner le changement, rédiger des appels d’offres publics… C’est surtout que, une fois encore, le personnel qui aurait pu se charger de ces tâches en interne n’a pas été recruté.

- Enfin, celle de la « privatisation » de l’action publique : comme signalé plus haut, les cabinets n’exercent pas de contrôle sur l’administration. Mais pour autant, ils prennent des décisions en son nom et pour son compte, et façonnent ainsi l’action de l’État, quand ils ne l’effectuent pas directement eux-mêmes. Il a été reproché aux cabinets de conseil de « préparer leurs prochaines missions » avec l’État, par exemple en recommandant l’affaiblissement de l’administration afin d’accroître le recours aux consultants dans le futur. Cette vision là est fausse : les grandes orientations de ce genre sont prises par les politiques, dans un cadre qui dépasse de loin celui où interviennent les cabinets de conseil. Quand ils effectuent une mission, les cabinets se concentrent principalement sur la réalisation de ses objectifs… Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’aient pas d’arrières-pensées commerciales. Les cabinets ne décident ni n’influent directement sur les grandes lignes politiques d’un gouvernement (par exemple lancer ou non une politique d’austérité), mais ils ont en revanche une vision projet par projet, client par client, et cherchent logiquement à se positionner partout où les opportunités le leur permettent. A côté des consultants fraîchement sortis d’écoles qui réalisent les missions proprement dites se trouvent des « directeurs de comptes » et autres « responsables commerciaux » plus expérimentés qui sont, eux, en relations directes avec les commanditaires et fourmillent toujours d’idées quant aux projets que leurs administrations pourraient déployer… Avec leur aide, bien entendu ! Cette situation est comprise par les dirigeants des administrations eux-mêmes :

« On est tellement à l’os au ministère qu’on n’a même plus le temps de penser. Et chaque année, les grands cabinets arrivent avec leur PowerPoint au ministère, où ils ont portes ouvertes pour nous présenter de nouvelles idées », raconte un haut-fonctionnaire. [11]

Arnaud Montebourg a pu constater, quand il était au gouvernement entre 2012 et 2014, comment les consultants ont investi les couloirs des cabinets ministériels : « Ils ont des idées tous les jours. Et toujours un truc à vendre. « Tiens, tu devrais faire cette politique ». Ou alors ils s’adressent aux directeurs de cabinet à coups de slides, de PowerPoint… Ils sont comme les banquiers d’affaires en quête de deals. » Véronique B., rigoureuse haute fonctionnaire qui était jusqu’à récemment à la tête de l’une des directions les plus emblématiques de l’Etat, témoigne de la même infiltration. « Ils viennent vous faire des propositions en permanence. Ils vous font miroiter des solutions miracles, alors on finit par craquer. On leur commande des micro-études, qu’on s’arrange pour payer moins de 40 000 euros [le seuil qui oblige l’État à rendre public un marché]. Ensuite, quand ils nous rendent leurs premières conclusions, la proposition est toujours belle et, là, la mécanique s’enclenche pour un contrat en bonne et due forme avec à la clé un marché plus conséquent. Forcément, on va choisir le consultant qui nous a fait la première offre. Donc, il n’y a pas réellement de concurrence. » [12]

Là encore, il ne faut pas y voir de machiavélisme : les cabinets de conseil sont en concurrence les uns avec les autres, et ils cherchent à grappiller chacun autant du budget limité des administrations qu’ils le peuvent, en proposant à leurs clients des projets qui ne sont pas des escroqueries, mais qui sont censés apporter une véritable valeur ajoutée. Pour autant, il va de soi que ce que proposent les cabinets vise d’abord à servir les intérêts des cabinets eux-mêmes, c’est à dire à obtenir des contrats et générer du chiffre d’affaires, et non à défendre l’intérêt général. Si un directeur d’administration centrale réfléchit à un projet de réforme de ses services et que McKinsey, Accenture et un sous-directeur dudit ministère proposent tous trois un projet de réforme différent, il importe peu à McKinsey et à Accenture que le projet des deux autres soit meilleur ou non pour le pays que le leur, il leur importe surtout que le leur soit retenu et que ce soient leurs consultants qui soient mobilisés sur la mission.

On comprend j’espère à la lecture de ces lignes à quel point le secteur public et le secteur privé sont désormais entremêlés en France, et à quel point les distinctions entre « conseil », « opérationnel », « stratégie » et « définition des politiques publiques » sont brouillées. Les cabinets de conseil, en fait cabinets d’hommes à tout faire, ne dirigent pas le pays, mais ils travaillent à tous les niveaux de l’administration, en se substituant de fait aux fonctionnaires. Ce faisant, ils sont acteurs des politiques publiques, et également contributeurs, que le gouvernement le veuille ou non : quand un ministre demande une note ou un rapport à son administration, il y a de bonnes chances que le directeur de l’administration concernée le fasse rédiger par ses équipes, qui comprendront en pratique des consultants privés. Le ministre n’en saura rien et rendra son arbitrage sur la note ou le rapport en toute liberté, mais son arbitrage aura tout de même été rendu sur la base du travail de prestataires privés, et pour un coût supérieur à celui du travail d’agents publics. Cette situation n’est pas le résultat d’une manipulation consciente de la part des cabinets, mais la conséquence, en grande partie involontaire, des politiques de destruction de l’État menées depuis 40 ans.

Pour sortir de là, l’État n’a pas trente six mille options : il lui faut retrouver les moyens d’agir. Alors que des voix continuent à demander la réduction des effectifs de la fonction publique au motif de réaliser des économies [13], c’est l’inverse qu’il faut faire : recruter des fonctionnaires pour chasser les consultants. Supprimer des postes de fonctionnaires, c’est s’assurer que les administrations augmenteront d’autant leur recours au secteur privé, faisant gonfler la facture et livrant encore plus les décisions de l’État aux intérêts privés. Évidemment, il ne suffira pas d’ouvrir des postes supplémentaires de fonctionnaire : il faudra aussi probablement augmenter leurs rémunérations et améliorer leurs perspectives de carrière, afin de pouvoir recruter des profils de qualité qu’il faut disputer aux employeurs du secteur privé. Ce sera un travail long, qui impliquera également de revoir l’organisation de la fonction publique, à rebours de la suppression des corps et du rassemblement de tous les fonctionnaires en une masse indistincte comme s’y emploie pourtant le gouvernement actuel. Cela impliquera également de refaire de l’État une entité qui porte des projets positifs et ambitieux capables d’intéresser les jeunes français qui ne savent pas encore quelle voie choisir et qui n’ont pas envie de passer leur vie à fermer des hôpitaux, privatiser les services publics et inventer des usines à gaz pour essayer de contourner les limitations toujours plus contraignantes imposées à l’action de l’État. Reconstruire l’État, cela voudra donc aussi dire rebâtir un État qui construira des ponts, des centrales, ouvrira des centres de recherche ou encore mènera une politique industrielle. Cela coûtera toujours moins cher que McKinsey.

Pour discuter de cet article, c’est ici : http://hachaisse.fr/viewtopic.php?f=2&t=2902&p=378434#p378434

[1] Sluggish coronavirus vaccination rollout poses risks for Macron, Politico, 4 janvier 2021

[2] http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-578-1-notice.html

[3] https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2017/03/20/29002-20170320ARTFIG00006-presidentielle-faut-il-diminuer-le-nombre-de-fonctionnaires.php

[4] https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/series_longues/series-longues-2021/FT1.2-SL_Effectifs_ensemble_FP.xlsx

[5] https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=Mar2

[6] https://twitter.com/thomasforth/status/1443974332485615619

[7] https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000520.pdf, Bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle politique de reforme de l’État, Septembre 2012, Inspection Générale de l’Administration, Inspection Générale des Finances et Inspection Générale des Affaires Sociales, page 3

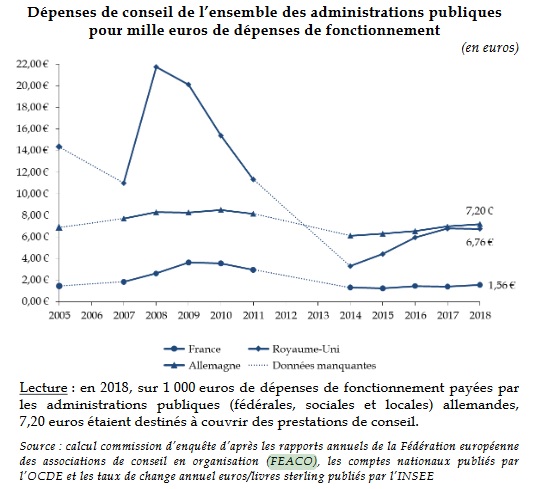

[8] Une description précise du suivi effectué par l’État des concessions autoroutières peut être trouvé dans le rapport du Sénat « fait au nom de la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières » en date du 16 septembre 2020, notamment en pages 203 à 212. Un autre exemple pourrait être la mise en place de la RGPP elle-même : elle s’accompagna d’un presque doublement du recours aux prestations de « conseil » pendant tout le quinquennat Sarkozy : voir le rapport du Sénat, page 42.

[9] « D’après les éléments transmis par les ministères, le coût moyen d’une journée de consultant s’élève ainsi à 1 528 euros TTC pour la période 2018-2020, hors informatique et hors accords-cadres de l’UGAP. Cette évaluation est cohérente avec les réponses recueillies pour l’accord-cadre de la DITP, dans lequel le coût moyen pondéré d’une prestation de conseil s’élevait à 1 416 euros par jour-homme en 2017 », voir http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-578-1-notice.html en page 152 ; et « d’après les projets annuels de performance (PAP) de plusieurs missions budgétaires, le coût moyen chargé hors les contributions au compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » et les « coûts fixes » d’un fonctionnaire de catégorie A+ s’élèverait, sous toutes réserves, à 362 euros par jour ouvrable. » en page 154. La Cour des Comptes, dans un rapport de 2015 indiquait de son côté : « À partir des statistiques établies par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la Cour a estimé le coût moyen d’une journée de travail d’un cadre de catégorie A+ (administrateur civil par exemple) à environ 500 € par jour, toutes cotisations comprises (y compris les cotisations versées au CAS Pensions). Il conviendrait de compléter ce coût par les frais liés à l’environnement de travail de l’agent (bureau, frais de fonctionnement). Le coût du « jour-homme » d’un fonctionnaire de catégorie A+ correspond donc, en moyenne, au niveau de facturation d’un consultant junior, dont le coût s’établit, selon les constatations de la Cour, entre 400 et 800 €. Le tarif journalier moyen (TJM) d’un consultant peut être estimé, à partir des marchés examinés par la Cour, à environ 1 500 euros. » (page 44)

[10] Un exemple parmi d’autres :« McKinsey : « L’omniprésence des cabinets de conseil est un scandale démocratique » », Natacha Polony, Marianne, 30 mars 2022. On peut y lire :

Mais nous expliquions surtout ce qui constitue le nœud du problème : le fait que ce recours à des cabinets extérieurs, en général américains, impose peu à peu au cœur de la machine étatique une idéologie de réduction des coûts (l’efficience) et d’extension progressive des normes juridiques anglo-saxonnes (la fameuse « compliance ») fondée uniquement sur une vision à court terme, en dehors de toute stratégie et de toute défense des intérêts nationaux. Pour un jeune gommeux encravaté issu de ces brillants viviers, le dépeçage d’Alstom n’est que le délestage d’un actif trop inutile et l’école (puisque McKinsey est également actif dans la transformation des systèmes éducatifs) un outil de développement d’un capital humain permettant une plus grande performance sur le marché du travail.Nous citions alors dans notre enquête cette phrase du PDG de Daimler-Benz dès 1987 : « Rien ne se passe en Allemagne sans que McKinsey ait été consulté. » Ces cabinets de conseil qui ont pris pied à chaque étage de chaque ministère sont le plus formidable outil de confiscation démocratique qui soit. Ce sont eux qui dictent depuis quarante ans les politiques publiques, à coups de « benchmark » et de réduction de coûts. Ce sont eux qui contournent la volonté des citoyens en définissant la « gouvernance », cette façon de dépolitiser la chose publique au nom de l’efficacité.

Rien que ça !

[11] « Des milliards dépensés pour se substituer à l’État : enquête sur la République des consultants« , Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, L’Obs, 27 juin 2021

[12] « »Les Infiltrés » : révélations sur l’emprise des cabinets de conseil sur l’État », L’Obs, 14 février 2022

[13] Le billet « Réduire les effectifs de la fonction publique » de Fipeco, en date du 30 mars 2022, propose ainsi de réduire les effectifs de la Fonction Publique d’État de 12 000 postes par an.