L’isolation et l’atomisation sociale, la « perte de sens », la distance prise vis à vis du travail ou encore le sentiment d’impuissance face au changement du monde ne sont pas uniquement des pathologies modernes.

Il est clair aujourd’hui pour tout observateur de la politique occidentale que la « vague populiste » des années 2010 a refluée : qu’il s’agisse des succès électoraux, des résultats des « populistes » au pouvoir ou même du fond des discours, quelque chose s’est produit aux alentours de 2017 menant à un jusant : finies les menaces crédibles de renverser le système, fini le rapprochement entre antilibéraux de gauche et de droite, finis les propos opposant le « peuple » aux « élites ». Depuis environ l’élection de Macron jusqu’au début des années 2020, les « populistes » ont soit tournés casaque, redevenant de simples militants de droite ou de gauche focalisant leurs critiques sur le camp d’en face, soit connus des effondrements électoraux, soit connus des effondrements intellectuels menant vers diverses formes de conspirationnite aigüe[1].

Il est clair également, que, comme la marée, cette contestation reviendra sous une autre forme et avec une autre ampleur : après tout, les conditions sociales et économiques qui ont menées les peuples occidentaux vers les populistes n’ont pas disparues, et de ce mécontentement populaire sortiront d’autres forces d’opposition. On voit d’ailleurs déjà, en ce début des années 2020, pointer une nouvelle vague de partis et d’activistes « antisystème », s’ancrant cette fois plus ouvertement à droite.

Il faut souligner toutefois que la vague populiste n’a pas été sans effets : elle laisse derrière elle des reconfigurations politiques parfois majeures (Italie, France…), des réorientations de politiques publiques parfois importantes (la politique industrielle des Etats-Unis et l’intensification de leur compétition avec la Chine) et un certain nombre de travaux intellectuels, suscités ou popularisés par l’agitation des années 2010, qui contribuent à leur façon au dépassement du régime néolibéral sénescent. Parmi ces objets de valeur laissés derrière elle par la marée, on trouve notamment Why Liberalism failed, publié en 2018 par Patrick Deneen.

Universitaire, Deneen appartient à la mouvance « post-libérale », une nébuleuse de la droite américaine qui y a pris, sur le plan idéologique en tout cas, le relais des « populistes ». Plus qu’au Parti Démocrate ou à « la gauche », les post-libéraux s’opposent aux politiques menées depuis une quarantaine d’années en général et dénoncent les échecs constants des prétendus « conservateurs ». Comme les populistes avant eux, il s’agit plus d’un rassemblement d’opposants que d’une faction unifiée, et l’on y trouve aussi bien des enthousiastes de la politique industrielle que des intégristes catholiques. Deux points communs les caractérisent toutefois : sociologiquement, il s’agit surtout d’intellectuels (on peut à peu près les décrire comme ceux ayant eu espoir de donner une fondation intellectuelle au trumpisme, et ayant échoué), idéologiquement, ce qui les regroupe est dans leur nom : ils entendent dépasser le libéralisme comme système politique et économique.

Why Liberalism failed, sans faire l’unanimité au sein de cette nébuleuse, et provenant d’ailleurs de sa tendance catholique, constitue néanmoins un bon point d’entrée de la critique qu’ils formulent du libéralisme, c’est-à-dire une critique totale de celui-ci, contestant ses aspects économiques et sociaux d’un point de vue de droite. Ce livre est aussi, et ce n’est pas un hasard, remarquablement proche des mêmes critiques totalisantes du libéralisme venues de la gauche. En France, c’est notamment chez Jean-Claude Michéa (et en particulier dans L’Empire du moindre mal) que cette critique venue de la gauche s’est faite la plus systématique, avec des conclusions tantôt similaires, tantôt distinctes de celles de Deneen.

Le premier postulat des auteurs est l’unité du libéralisme. Bien sûr, il en existe de nombreux courants, de celui d’Adam Smith aux libertariens en passant par les néolibéraux modérés de l’immédiat après-guerre et les libéraux « progressistes » du tournant du XXème siècle. Mais toutes ces idéologies, même si elles peuvent en venir à s’opposer sur des aspects importants, partagent de mêmes racines, plantées par une série de penseurs à partir du XVIème siècle puis arrivées à maturité au XVIIIème et XIXème siècle.

La première d’entre-elles est la redéfinition de la liberté. Pour les Grecs et Romains de l’Antiquité, et encore pour le monde médiéval, écrit Deneen, la liberté est d’abord la liberté face à ses propres instincts, le gouvernement de soi-même, qui seul permet ensuite de participer comme un citoyen digne de ce nom au gouvernement collectif de la cité :

The word libertas is of ancient origin, and its defense and realization have been a primary goal from the first forays into political philosophy in ancient Greece and Rome. The foundational texts of the Western political tradition focused especially on the question of how to constrain the impulses to and assertions of tyranny, and characteristically settled upon the cultivation of virtue and self-rule as the key correctives to the tyrannical temptation. The Greeks especially regarded self-government as a continuity from the individual to the polity, with the realization of either only possible if the virtues of temperance, wisdom, moderation, and justice were to be mutually sustained and fostered. Self-governance in the city was possible only if the virtue of self-governance governed the souls of citizens; and self-governance of individuals could be realized only in a city that understood that citizenship itself was a kind of ongoing habituation in virtue, through both law and custom. Greek philosophy stressed paideia, or education in virtue, as a primary path to forestalling the establishment of tyranny and protecting liberty of citizens, yet these conclusions coexisted (if at times at least uneasily) with justifications of inequality exemplified not only in calls for rule by a wise ruler or a class of rulers, but in the pervasiveness of slavery.

The Roman and then medieval Christian philosophical traditions retained the Greek emphasis upon the cultivation of virtue as a central defence against tyranny, but also developed institutional forms that sought to check the power of leaders while (to varying degrees) opening routes to informal and sometimes formal expression of popular opinion in political rule.

La définition qu’en donnèrent les libéraux est fort différente : la liberté libérale se définit comme l’absence de contraintes extérieures dans l’atteinte de ses désirs et volontés. La vertu ancienne paraît alors à ces penseurs comme une fantaisie hypocrite, ou arbitraire, ou invraisemblable, en tout cas dangereuse à de nombreux égards. Ainsi, souligne Deneen, pour ces penseurs modernes la promotion du Bien qu’impliquait la poursuite de la liberté antique, en ce qu’elle s’accompagnait nécessairement de la promotion de normes religieuses ou sociales, s’accompagnait nécessairement de conflits. Plutôt que de chercher à promouvoir le « meilleur » chez l’homme, mieux valait s’appuyer sur le « plus mauvais » réellement existant :

A signal hallmark of modernity was the rejection of this long-standing view of politics. Social and political arrangements came to be regarded as simultaneously ineffectual and undesirable. The roots of liberalism lay in efforts to overturn a variety of anthropological assumptions and social norms that had come to be believed as sources of pathology—namely, fonts of conflict as well as obstacles to individual liberty. The foundations of liberalism were laid by a series of thinkers whose central aim was to disassemble what they concluded were irrational religious and social norms in the pursuit of civil peace that might in turn foster stability and prosperity, and eventually individual liberty of conscience and action.

Three main efforts undergirded this revolution in thought and practice. First, politics would be based upon reliability of “the low” rather than aspiration to “the high.” The classical and Christian effort to foster virtue was rejected as both paternalistic and ineffectual, prone to abuse and unreliability. It was Machiavelli who broke with the classical and Christian aspiration to temper the tyrannical temptation through an education in virtue, scoring the premodern philosophic tradition as an unbroken series of unrealistic and unreliable fantasies of “imaginary republics and principalities that have never existed in practice and never could; for the gap between how people actually behave and how they ought to behave is so great that anyone who ignores everyday reality in order to live up to an ideal will soon discover that he has been taught how to destroy himself, not how to preserve himself.” Rather than promoting unrealistic standards for behavior—especially self-limitation—that could at best be unreliably achieved, Machiavelli proposed grounding a political philosophy upon readily observable human behaviors of pride, selfishness, greed, and the quest for glory. He argued further that liberty and political security were better achieved by pitting different domestic classes against one another, encouraging each to limit the others through “ferocious conflict” in the protection of their particular interests rather than by lofty appeals to a “common good” and political concord. By acknowledging ineradicable human selfishness and the desire for material goods, one might conceive of ways to harness those motivations rather than seeking to moderate or limit those desires.

Second, the classical and Christian emphasis upon virtue and the cultivation of self-limitation and self-rule relied upon reinforcing norms and social structures arrayed extensively throughout political, social, religious, economic, and familial life. What were viewed as the essential supports for a training in virtue—and hence, preconditions for liberty from tyranny—came to be viewed as sources of oppression, arbitrariness, and limitation. Descartes and Hobbes in turn argued that the rule of irrational custom and unexamined tradition— especially religious belief and practice—was a source of arbitrary governance and unproductive internecine conflicts, and thus an obstacle to a stable and prosperous regime. Each proposed remediating the presence of custom and tradition by introducing “thought experiments” that reduced people to their natural essence—conceptually stripping humans of accidental attributes that obscured from us our true nature—so that philosophy and politics could be based upon a reasoned and reflective footing. Both expressed confidence in a more individualistic rationality that could replace long-standing social norms and customs as guides for action, and each believed that potential deviations from rationality could be corrected by the legal prohibitions and sanctions of a centralized political state.

Même son de cloche chez Michéa, pour qui, derrière la « poursuite de la paix civile » se trouve le spectre des guerres de religion du XVIème siècle :

La crainte de la mort violente, la méfiance envers les proches, le rejet de tous les fanatismes idéologiques et le désir d’une vie enfin tranquille et pacifiée, tel semble donc être, en dernière instance, l’horizon historique réel de cette nouvelle « manière d’être » que les Modernes ne vont plus cesser, dorénavant, de revendiquer. C’est, au fond, une seule et même chose, à leurs yeux, que d’instituer une société conforme aux progrès de la Raison et de définir les conditions qui permettront enfin à l’humanité de sortir de la guerre (« les conditions de la société, c’est-à-dire de la paix humaine », comme l’écrit sobrement Hobbes au début de son De Cive). Cette configuration indissolublement politique et psychologique éclaire, entre autres, le rôle absolument central joué dans la culture occidentale moderne, aussi bien par le refoulement de tout ce qui entoure la mort, que par le sentiment, profondément enraciné, de l’horreur et de l’absurdité de toutes les guerres, désormais comprises comme le pire des maux. Un tel sentiment, qui sera essentiel, dans la genèse du libéralisme, s’est visiblement forgé, une fois pour toutes, à travers le prisme de la plus terrible d’entre toutes, la guerre civile idéologique, que le souvenir de celle-ci soit lié aux déchaînements des fanatismes religieux ou, un peu plus tard, à celui de la Terreur révolutionnaire.

(…)

Dans un essai remarquable, Eric Desmons a bien montré comment la capacité de sacrifier sa vie, quand les circonstances l’exigeaient, à sa communauté d’appartenance a toujours constitué la vertu proclamée des différentes sociétés traditionnelles, c’est-à-dire de celles qui confèrent une place privilégiée aux relations de face-à-face, et, par conséquent, aux sentiments de honte et d’honneur. Du guerrier primitif au citoyen de la Rome antique (et rappelons, après Skinner, que l’idéal républicain ne relève jamais intégralement du paradigme moderne), du martyr de la foi chrétienne au chevalier médiéval, c’était cette disposition permanente au sacrifice ultime qui, pour le meilleur et pour le pire, fondait officiellement l’estime de soi des individus et la garantie de leur possible gloire éternelle, que cette gloire soit profane ou sacrée.

A l’image de l’esclave hégélien – celui qui, au moment décisif, a tremblé pour sa vie biologique et préféré celle-ci à l’honneur d’une mort héroïque – la modernité occidentale apparaît donc comme la première civilisation de l’Histoire qui ait entrepris de faire de la conservation de soi le premier (voire l’unique) souci de l’individu raisonnable, et l’idéal fondateur de la société qu’il doit former avec ses semblables. Comme le souligne clairement Benjamin Constant, « le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées ; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. » On ne saurait mieux dire que la liberté que vont célébrer les libéraux (à la différence de l’ombrageuse liberté républicaine) n’est d’abord que l’autre nom d’une vie tranquille (et si possible, agréable) et d’une aspiration à un repos historique bien mérité (the calm desire of wealth, ainsi que l’écrira Hutcheson en 1755).

De là découle le programme politique concret du libéralisme : une société qui ne se gouverne même plus, mais s’administre toute seule, au travers de deux mécanismes dépersonnalisés et censément apolitiques : le Marché et le Droit (Deneen, dans la tradition conservatrice, désigne l’Etat à la place du droit ; alors que Michéa considère que celui-ci n’est que l’exécuteur du mécanisme pensé par les libéraux). Ces deux institutions fonctionnent officiellement par automatisme : elles ne portent (officiellement) pas de jugements de valeurs et laissent (officiellement) les individus libres de mener leurs vies, dans les sphères économiques comme sociales. Ainsi Michéa :

Il s’agit toujours de découvrir, ou d’imaginer, les mécanismes (autrement dit, les systèmes de poids et de contrepoids, conçus sur le modèle des théories physiques de l’équilibre) capables d’engendrer par eux-mêmes tout l’ordre et l’harmonie politiques nécessaires, sans qu’il n’y ait plus jamais lieu de faire appel à la vertu des sujets. Renoncement, il est vrai, sans grande conséquence psychologique, puisque pour un esprit moderne, la « vertu » (que celle-ci puise son inspiration officielle dans la foi religieuse, la coutume, la morale, l’idéal civique ou l’esprit du don) constitue désormais une simple forme d’hypocrisie ou de mensonge à soi-même, source incessante de disputes et de conflits idéologiques menaçant de dérégler, à tout instant, ce processus sans sujet qui est la condition de toute société tranquille.

(…)

Si la prétention de certains individus (ou association d’individus, à l’image de l’Eglise) à détenir la vérité sur le Bien est la cause fondamentale qui porte les hommes à s’affronter violemment, alors les membres d’une société ne pourront vivre en paix les uns avec les autres que si le Pouvoir chargé d’organiser leur coexistence est philosophiquement neutre, c’est-à-dire s’il s’abstient, par principe, d’imposer aux individus telle ou telle conception de la vie bonne. Dans une société libérale, chacun est donc libre d’adopter le style de vie qu’il juge le plus approprié à sa conception du devoir (s’il en a une) ou du bonheur ; sous la seule et unique réserve, naturellement, que ses choix soient compatibles avec la liberté correspondante des autres. Cette dernière exigence suppose la présence – au-dessus des individus engagés séparément dans leur recherche de la vie bonne et du bonheur – d’une instance chargée d’harmoniser les libertés à présent concurrentes, et seule fondée, à ce titre, à en limiter le champ d’action en définissant un certain nombre de règles communes. Cette instance est le Droit (dont l’Etat, dans cette optique, n’a plus pour fonction essentielle que de garantir l’application effective). Et les principes censés guider son exercice sont, dans la terminologie libérale, ceux de la Justice. Là encore, les formules de Benjamin Constant sont d’une limpidité exemplaire : « Prions l’autorité – écrit-il ainsi – de rester dans ses limites ; qu’elle se borne à être juste. Nous nous chargeons d’être heureux. »

Cette thèse libérale de la primauté du Juste sur le Bien (comme la désignent les philosophes anglosaxons) doit cependant être bien comprise. Si le Droit constitue, pour le libéralisme politique, l’instance de régulation suprême qui doit se substituer à toutes les autres, ce n’est naturellement pas à la manière, jugée arbitraire et étouffante, des anciens montages normatifs – que ce soient, là encore, ceux de la coutume, de la morale, de la religion ou de la vertu républicaine. La « théorie de la justice » sur laquelle se fonde la nouvelle autorité du Droit a, en réalité, peu de choses à voir avec ce que la philosophie traditionnelle avait jusqu’alors pensé sous ce nom. Elle ne se soucie plus, en effet, de définir des Idées ou de saisir des Essences, c’est à dire de s’exprimer au nom d’une quelconque « Vérité », quel que soit le statut métaphysique de cette dernière.

Deneen ne dit guère autre chose :

These tools were deployed to liberate individuals from the ‘givenness’ of their condition, especially through “depersonalization” and “abstraction”, liberalism’s vision of liberty from particular duties, obligations, debts and relationship. These ends have been achieved through the depersonalization and abstraction advanced via two main entities – the state and the market. (…) Our main political choices come down to which depersonalized mechanism will purportedly advance our freedom and security – the space of the market, which collects our billions upon billions of choices to provide for our wants and needs without demanding from us any specific thought or intention about the wants and needs of others ; or the liberal state, which establishes depersonalized procedures and mechanisms for the wants and needs of others that remain insufficiently addressed by the market.

Les deux auteurs s’accordent sur un dernier élément fondateur du libéralisme : la guerre contre la nature. Dans les mots de Deneen :

Third, if political foundations and social norms required correctives to establish stability and predictability, and (eventually) to enlarge the realm of individual freedom, the human subjection to the dominion and limits of nature needed also to be overcome. A “new science of politics” was to be accompanied by a new natural science—in particular, a science that would seek practical applications meant to give humans a chance in the war against nature. Hobbes’s employer, Francis Bacon, encouraged a new form of natural philosophy that would increase human empire over the natural world, providing for “relief of the human estate” through the expansion of useful applications of human knowledge. A revolution in modern science thus called as well for overturning such philosophical traditions as Stoicism and Christian emphasis upon “acceptance” in favor of belief in an expanding and potentially limitless human capacity to control circumstance and effect human desires upon the world.

Et dans ceux de Michéa :

Ceci permet également d’expliquer que la seule « guerre » qui demeurera concevable, dans un tel dispositif philosophique, est la guerre de l’homme contre la nature, conduite avec les armes de la science et de la technologie ; guerre de substitution, dont les Modernes vont précisément attendre qu’elle détourne vers le travail et l’industrie la plus grande partie des énergies jusque-là consacrées à la guerre de l’homme contre l’homme.

Voilà, en somme, résumé le socle du projet libéral : la liberté comme absence de contrainte extérieure, le Marché et le Droit comme mécanismes neutres garant de cette liberté (et donc de cette absence de contrainte), la conquête de la nature comme nouvelle frontière.

Au-delà de la description de l’origine et des principes du libéralisme, la similarité des analyses de Deneen et Michéa se prolonge dans ce qu’ils décrivent comme sa dynamique intrinsèque : d’une part, que le libéralisme est en vérité lui-même normatif, que son projet politique n’est pas neutre mais implique et entraîne une profonde refonte des sociétés humaines ; d’autre part que les conséquences de cette absence de normes sont catastrophiques et aboutissent sur l’absence de toutes limites.

Normatif, le libéralisme, qui prétend que ses institutions sont neutres ? Il leur faut bien, en effet, délivrer les hommes de toutes les normes arbitraires et irrationnelles qui les retenaient jusqu’ici. Les seules relations admises étant les relations volontaires (prenant notamment la forme de contrats), les autres en deviennent illégitimes et doivent être combattues par le Droit et l’Etat :

The first revolution, and the most basic and distinctive aspect of liberalism, is to base politics upon the idea of voluntarism—the unfettered and autonomous choice of individuals. (…)

Human beings are thus, by nature, nonrelational creatures, separate and autonomous. Liberalism begins a project by which the legitimacy of all human relationships—beginning with, but not limited to, political bonds—becomes increasingly dependent on whether those relationships have been chosen, and chosen on the basis of their service to rational self-interest. As Hobbes’s philosophical successor John Locke understood, voluntarist logic ultimately affects all relationships, including familial ones. Locke—the first philosopher of liberalism—on the one hand acknowledges in his Second Treatise of Government that the duties of parents to raise children and the corresponding duties of children to obey spring from the commandment “Honor thy father and mother,” but he further claims that every child must ultimately subject his inheritance to the logic of consent, and thus begin (evoking the origin of human society) in a version of the State of Nature in which we act as autonomous choosing individuals. “For every Man’s Children being by Nature as free as himself, or any of his Ancestors ever were, may, whilst they are in that Freedom, choose what Society they will join themselves to, what Common-wealths they will put themselves under. But if they will enjoy the Inheritance of their Ancestors, they must take it on the same terms their Ancestors had it, and submit to all the Conditions annex’d to such a Possession.” Even those who adopt the inheritance of their parents in every regard do so only through the logic of consent, even if it is tacit.

Even marriage, Locke holds, is finally to be understood as a contract whose conditions are temporary and subject to revision, particularly once the child-rearing duties are completed. If this encompassing logic of choice applies to the most elemental family relationships, then it applies all the more to the looser ties that bind people to other institutions and associations, in which membership is subject to constant monitoring and assessment of whether it benefits or unduly burdens any person’s individual rights.

(…)

Liberalism began with the explicit assertion that it merely describes our political, social, and private decision making. Yet it was implicitly constituted as a normative project: what it presented as a description of human voluntarism in fact had to displace a very different form of human self-understanding and experience. In effect, liberal theory sought to educate people to think differently about themselves and their relationships. Liberalism often claims neutrality about the choices people make in liberal society; it is the defender of “Right,” not any particular conception of the “Good.”

Yet it is not neutral about the basis on which people make their decisions. In the same way that courses in economics claim merely to describe human beings as utility-maximizing individual actors, but in fact influence students to act more selfishly, so liberalism teaches a people to hedge commitments and adopt flexible relationships and bonds. Not only are all political and economic relationships seen as fungible and subject to constant redefinition, so are all relationships— to place, to neighborhood, to nation, to family, and to religion. Liberalism encourages loose connections.

On pourrait insérer à la suite de cette citation ce passage de Michéa :

Personne n’a, sans doute, mieux formulé cet idéal de neutralité axiologique absolue, qui est au cœur de tout projet libéral, que Emmanuel Kant, lorsqu’il note dans son « Projet de paix perpétuelle », que dans l’hypothèse d’un travail législatif parfait, la seule mécanique du Droit suffirait à assurer la coexistence pacifique même d’un peuple de démons.

C’est ici, cependant, que les ennuis du libéralisme politique commencent. Certes, à l’exception du marquis de Sade (dont Lasch, Lacan ou Pasolini avaient bien vu, chacun à sa manière, qu’il n’était que la face d’ombre de la philosophie des Lumières), aucun des premiers libéraux n’aurait célébré comme le terme logique de la liberté l’avènement d’un « peuple de démons ». Le problème, c’est que rien, dans la logique du libéralisme politique, ne protège ce dernier contre une telle éventualité. L’autorité du Droit libéral n’est, en effet, légitime, on l’a vu, que parce qu’elle se borne à arbitrer le mouvement brownien des libertés concurrentes, sans jamais faire appel à d’autres critères que les exigences de la liberté elle-même ; lesquelles se résument pour l’essentiel, à la seule nécessité de ne pas nuire à autrui. Or, ce dernier critère, d’une importance cruciale pour les libéraux, se révèle à l’épreuve, d’un maniement très difficile (comme la simple lecture de John Stuart Mill suffit à le montrer, dès le milieu du XIXème siècle). De quel droit, en effet, une société libérale pourrait-elle par exemple empêcher un individu de se nuire à lui-même (et l’on sait que de nombreux libéraux, à l’instar du regretté Milton Friedman ou de Daniel Cohn-Bendit, militent avec ardeur pour la dépénalisation des drogues) ? Ou, si on se place sur le plan des relations des individus entre eux, sur quelle base décider que le fait de critiquer une religion (ou de la tourner en dérision) ne nuit pas à l’exercice de la liberté bien comprise des croyants ? Dans quelle mesure, à l’inverse, les enseignements de telle ou telle religion sur le statut de la femme ou la nature de l’homosexualité ne portent-ils pas directement atteinte aux « droits des minorités » ? Devant ces questions multipliables à l’infini, le Droit libéral est obligatoirement en grande difficulté. Si par hypothèse, il doit s’interdire, pour motiver ses arbitrages, de prendre appui sur des conceptions métaphysiques particulières (par exemple sur une conception déterminée du salut de l’âme, de la décence commune ou de la dignité humaine), il est, en effet, inévitable, du fait de l’évolution perpétuelle des mœurs (processus que les Modernes s’accordent unanimement à juger « naturel ») qu’il se retrouve confronté à un nombre croissant de « problèmes de société », manifestement impossibles à résoudre de façon cohérente dans le cadre strictement technique qu’il s’est lui-même imparti. La pente logique est alors de s’engager progressivement dans la voie d’une régularisation massive de tous les comportements possibles et imaginables.

Car, en effet, à quoi ressemble un système libéral livré à lui-même ? Puisque toutes valeurs et normes sont refusées, puisque le seul principe de gouvernement est de laisser les individus poursuivre leurs intérêts et désirs privés aussi librement que cela est possible, alors il n’y a aucune limite claire que la société puisse poser à la recherche de ces intérêts et à la contractualisation des rapports. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », comme l’indique la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, est en fait un bien piètre guide, puisque des interprétations aussi bien minimales qu’extensives peuvent en être effectuées.

C’est à ce stade que Michéa et Deneen divergent vraiment dans leurs analyses, chacun se focalisant sur des aspects différents des conséquences du libéralisme. Pour Michéa, c’est surtout la destruction de la décence commune, le pouvoir croissant de l’individu et la dépolitisation de la société qui sont abordés. Dans la tradition conservatrice toujours, Deneen consacre beaucoup de pages au rejet de la Vertu, à la transformation de l’éducation et de la culture, et à la substitution aux aristocraties traditionnelles d’une nouvelle « aristocratie » bourgeoise en fait tout aussi solidement ancrée. Il consacre aussi – nous y reviendrons – plus d’attention aux conséquences de l’atomisation sur les communautés et les relations entre les hommes. Les deux, néanmoins, se retrouvent encore sur un point : l’impossibilité pour le libéralisme de se survivre à lui-même, car il ne fonctionne que grâce à des institutions qui l’ont précédées et qu’il épuise sans être capable de le renouveler. Deneen ici :

Perhaps above all, liberalism has drawn down on a preliberal inheritance and resources that at once sustained liberalism but which it cannot replenish. The loosening of social bonds in nearly every aspect of life—familial, neighborly, communal, religious, even national—reflects the advancing logic of liberalism and is the source of its deepest instability. The increased focus upon, and intensifying political battles over, the role of centralized national and even international governments is at once the consequence of liberalism’s move toward homogenization and one of the indications of its fragility. The global market displaces a variety of economic subcultures, enforcing a relentless logic of impersonal transactions that have led to a crisis of capitalism and the specter of its own unraveling. Battles in policy areas such as education and health care—in which either the state or the market is proposed as providing the resolution—reflect the weakening of forms of care that drew on more local commitments and devotions that neither the state nor market can hope to replicate or replace. The triumphant march of liberalism has succeeded in at once drawing down the social and natural resources that liberalism did not create and cannot replenish, but which sustained liberalism even as its advance eroded its own unacknowledged foundations.

Michéa là :

En généralisant à la totalité des conduites humaines la logique donnant-donnant (…), ce programme ne peut, en effet, qu’inviter au démontage méthodique de toutes les conditions anthropologiques qui, dans certaines limites très précises, auraient pu permettre aux mécanismes du Marché et du Droit moderne de fonctionner (au moins partiellement) selon les attentes de la théorie libérale. C’est, du reste, de ce fait qui permet d’expliquer que le système capitaliste ait pu fonctionner, jusqu’à une époque relativement récente, avec une certaine efficacité, en se montrant encore capable, par exemple, de produire des marchandises de qualité et même, parfois, réellement utile au genre humain. Cela tient simplement, comme l’écrivait Castoriadis, au fait « qu’il avait hérité d’une série de types anthropologiques qu’il n’avait pas créés et n’aurait pas pu créer lui-même : des juges incorruptibles, des fonctionnaires intègres et weberiens, des éducateurs qui se consacrent à leur vocation, des ouvriers qui ont un minimum de conscience professionnelle, etc. Ces types ne surgissent pas et ne peuvent pas surgir d’eux-mêmes, ils ont été créés dans des périodes historiques antérieures, par référence à des valeurs alors consacrées et incontestables : l’honnêteté, le service de l’Etat, la transmission du savoir, la belle ouvrage, etc. Or nous vivons dans des sociétés où ces valeurs sont, de notoriété publique, devenues dérisoires, où seules comptent la quantité d’argent que vous avez empochée, peu importe comment, ou le nombre de fois où vous êtes apparu à la télévision. »

Retour vers le futur

On pourrait comparer les mérites respectifs des deux ouvrages, critiquer leurs limites (et notamment leur idéalisme, qui parfois les fait considérer le libéralisme comme une entité autonome avec ses buts propres, défaut plus marqué chez Deneen), mais la proximité de ces analyses, l’une d’un socialiste et l’autre d’un réactionnaire est frappante. Elle ne devrait, toutefois, pas être surprenante, car elle n’en est pas la première itération : confrontés à la première vague de libéralisme du XIXème siècle, en pleine révolution industrielle, réactionnaires et socialistes identifiaient aussi la même dynamique et observaient déjà les mêmes tares, à savoir l’avènement de la guerre de tous contre tous, la dissolution des communautés et des normes, l’accroissement inouï des inégalités, etc.

Du côté réactionnaire, l’un des critiques les plus proéminents de cette modernité fut Thomas Carlyle. Voici un extrait de Past and Present, essai incendiaire publié en 1843 :

“True […] we […] with our Mammon Gospel [Mammon représente ici l’argent], have come to strange conclusions. We call it a Society; and go about professinge openly the totalest separation, isolation. Our life is not a mutual helpfulness; but rather, cloaked under due laws of war, named ‘fair competition’ and so forth, it is a mutual hostility. We have profoundly forgotten […] that Cash payment is not the sole relation of human beings; […] ‘My starving workers?’ answers the rich Millowner: ‘Did not I hire them fairly in the market? Did I not pay them, to the last sixpence, the sum covenanted for? What have I to do with them more?’ – Verily Mammon worship is a melancholy creed.”

“A poor Irish Widow […] of Edinburgh, went forth with her three children […] to solicit help from the Charitable Establishments of that City.” At every establishment “she was refused; […] her strength and heart failed her: she sank down in typhus fever; died, and infected her Lane with fever, so that ‘seventeen other persons’ died of fever there in consequence. The humane Physician” who tells this story – Dr. W. P. Alison – “asks thereupon […] Would it not have been economy to help this poor Widow? She took typhus fever, and killed seventeen of you!” Very curious. The forlorn Irish Widow applies to her fellow creatures […] ‘Behold I am sinking, bare of help: ye must help me! I am your sister, bone of your bone; one God made us: ye must help me!’ They answer, ’No; impossible: thou art no sister of ours.’ But she proves her sisterhood; her typhus fever kills them: they actually were her brothers, though denying it! Had man ever to go lower for a proof?”

Dans la société industrielle, nous dit Carlyle, exemple en main, l’argent devient la seule relation entre les hommes, qui sont engagés dans une hostilité mutuelle encadrée par un droit de la guerre moderne, celui de la compétition. Le riche industriel qui ne donne à ses ouvriers que le minimum pour qu’ils ne meurent pas de faim n’a fait que s’en remettre au marché de l’emploi, et les ouvriers n’avaient signés avec lui qu’un contrat : aucune autre obligation n’existe que ce qui s’y trouve.

Carlyle fut un intellectuel central dans le Royaume-Uni du XIXème siècle, et ses critiques ne passèrent pas non plus inaperçues chez les socialistes. Friedrich Engels, dans une recension de Past and Present, le désigna comme « le seul ouvrage qui mérite d’être lu » parmi « tous les gros livres et minces pamphlets parus en Angleterre au cours de l’année passée »[2]. L’expression de Carlyle « le paiement au comptant est le seul lien entre l’homme et l’homme » fut reprise dans les textes marxistes, trouvant place au sein du Manifeste du Parti Communiste (1848) :

« La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire.

Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l’homme féodal à ses « supérieurs naturels », elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures exigences du « paiement au comptant ». Elle a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale.

La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu’on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages.

La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n’être que de simples rapports d’argent. (…)

La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l’ancien mode de production était, au contraire, pour toutes les classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent ; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. »

A 180 ans d’écart on retrouve les mêmes thèmes, les mêmes mots. Le capitalisme, particulièrement dans sa version libérale, corrode les institutions sociales qui lui préexistaient, et le mode de vie concret des communautés sur lesquelles il s’abat. Mais dire cela appelle immédiatement la question : quels étaient ces modes de vie ? Qu’est-ce que Marx et Carlyle hier, Deneen et Michéa aujourd’hui voient concrètement disparaître, et par quel mécanisme ?

C’est Karl Polanyi, économiste qui a vécu la jonction entre le XIXème et le XXème siècle qui a peut-être le mieux répondu à cette question. La Grande Transformation (paru en 1944), retrace les grandes évolutions des sociétés occidentales du XVème siècle à la Seconde Guerre Mondiale, et, pour son auteur, l’élément le plus révolutionnaire et le plus déstabilisateur ne fut pas tant la Révolution Industrielle que le passage à l’économie de marché.

Il a toujours, bien sûr, depuis l’Antiquité existé des marchés. Mais, dit Polanyi, dans les sociétés pré-modernes ils ne constituaient qu’une partie de l’activité économique. Les sociétés préhistoriques, antiques, féodales bien sûr possédaient la division du travail et, souvent, la monnaie. Mais la production était organisée de façon collective, dans une logique commune. Ainsi [notre traduction] :

Prenez le cas d’une société tribale. L’intérêt économique de l’individu est rarement prépondérant, car la communauté veille à ce que ses membres ne meurent pas de faim, sauf si cette faim est elle-même provoquée par une catastrophe, auquel cas les intérêts sont une fois de plus menacés collectivement. En revanche, le maintien des liens sociaux est crucial. D’abord, parce qu’en négligeant le code d’honneur en vigueur, ou le code de générosité, l’individu se coupe lui-même de la communauté et devient un proscrit ; ensuite parce que, sur le long terme, toutes les obligations sociales sont réciproques et que leur accomplissement sert également au mieux les intérêts de l’individu. Une telle situation doit exercer une pression continue sur l’individu pour qu’il élimine l’intérêt économique de sa conscience, au point de le rendre incapable, dans de nombreux cas (…) de même comprendre les implications de ses propres actions dans de pareils termes. Cette attitude est renforcée par la fréquence des activités communautaires telles que le partage de la nourriture provenant des prises communes ou le partage des résultats d’une expédition tribale lointaine et dangereuse. La prime accordée à la générosité est si grande lorsqu’on la mesure en termes de prestige social qu’elle rend tout autre comportement que celui de l’oubli total de soi tout simplement inefficace. Le caractère personnel n’a pas grand-chose à voir en ces choses. L’individu peut être aussi bien bon ou mauvais que social ou asocial, jaloux ou généreux, respectueux d’un ensemble de valeurs ou d’un autre. Ne donner à personne des raisons de jalousie est, en effet, un principe accepté de la distribution cérémonielle, tout comme les éloges publiquement accordés sont le dû de l’individu travailleur, habile ou autrement prospère (…). Les passions humaines, bonnes ou mauvaises, sont simplement dirigées vers des fins non économiques.

Dans ces sociétés, poursuit Polanyi, la sphère économique n’est pas distincte de la sphère sociale. La production de biens et services sert à faire vivre la société, et la société s’organise consciemment autour de cette production. Cela n’empêche pas une division du travail inégale (avec des ordres religieux, militaires et paysans par exemple), ou l’exploitation. Mais la société – et la société concrète est alors généralement de petite taille : clan, tribu, village, fief féodal… – se conçoit comme un tout, dont le bon fonctionnement est l’affaire de tous, et où des pratiques de partage, de dons et de contre-dons et d’assurance contre la misère sont attendus. Ainsi, « la période gréco-romaine, malgré son système de commerce hautement développé, ne représentait pas un cas à part à cet égard ; elle était caractérisée par l’ampleur à laquelle la redistribution du grain était pratiquée par l’administration Romaine dans ce qui demeurait une économie domestique, et, jusqu’à la fin du Moyen-Âge, les marchés ne jouèrent pas de part importante dans les systèmes économiques. » Des échanges pouvaient avoir lieu : par exemple, une communauté installée sur la côte pouvait échanger ses produits contre ceux d’une communauté située à l’intérieur des terres, dont les ressources où les savoir-faire étaient différents. Ces échanges pouvaient prendre la forme de troc, ou même se dérouler au travers d’un système de prix via de la monnaie. Mais ces échanges visaient à subvenir aux besoins des communautés respectives, ne visaient pas à l’enrichissement d’individus particuliers, et chaque acteur prenait garde à protéger sa propre production. Ainsi, les biens échangés étaient-ils souvent non-substituables (disons, du poisson contre du charbon). Alors que les échanges à longue distance se développaient,

une séparation de plus en plus stricte du commerce local et du commerce d’export fut la réaction des zones urbaines à la menace de désintégration des institutions de la ville que la mobilité du capital faisait peser sur elles. La ville médiévale typique n’essayait pas d’éviter le danger en comblant le fossé entre le marché local contrôlable et les aléas d’un incontrôlable commerce de longue distance mais, au contraire, a affronté le péril en appliquant avec la plus grande rigueur ces politiques d’exclusion et de protection qui étaient la raison d’être de son existence. En pratique, cela signifiait que les villes dressaient tous les obstacles possibles à la formation du marché national ou intérieur que réclamait le grossiste capitaliste. En maintenant le principe d’un commerce local non compétitif et d’un commerce à distance tout aussi non compétitif de ville en ville, les résidents urbains [burgesses] ont entravé par tous les moyens à leur disposition l’inclusion de la campagne dans le cadre des échanges et l’ouverture d’un commerce aveugle entre les villes du pays.

Ce sont les Etats nationaux qui, par des séries de mesures, ont désenclavés les villes et les ont forcées à accepter le commerce. Mais même ce mercantilisme ne suffisait pas encore à basculer vers une économie de marché : l’agriculture vivrière demeurait le lot de la grande majorité de la population, la mobilité du capital et des commerçants demeurait limitée. Le système des guildes, l’absence de salariat, la possession des terres par l’aristocratie et, enfin, des logiques protectionnistes au niveau national garantissaient que, malgré cette relative libération du capital, celle-ci demeurait « submergée dans les relations sociales générales ; les marchés [n’étant] qu’à peine un élément accessoire d’un environnement institutionnel contrôlé et régulé plus que jamais par l’autorité sociale. » En particulier, la terre et le travail demeurèrent exclus de la sphère du marché : le salariat tel qu’on le conçoit aujourd’hui n’existait virtuellement pas avant la Révolution Industrielle. L’activité des artisans par exemple, « les relations entre maître, compagnon et apprenti ; les termes du métier ; le nombre d’apprentis ; les rémunérations des travailleurs étaient tous régulés par les coutumes et les règles de la guilde et de la ville » (du moins jusqu’à la nationalisation de ces dernières).

Le double mouvement de dérégulation de l’économie et de l’accroissement de la mobilité du capital permit l’accumulation privée du capital, et, de ces fortunes, l’apparition de l’industriel, successeur du marchand. Le grand entrepreneur, « celui qui achetait et vendait, [désormais] finançait la production – aucun autre motif n’était nécessaire. La création de biens ne nécessitait ni les attitudes réciproques de l’aide mutuelle, ni le souci du chef de famille pour ceux dont les besoins sont laissés à ses soins ; ni la fierté de l’artisan dans l’exercice de son métier ; ni la satisfaction de l’éloge public – rien d’autre que le simple motif du gain si familier à l’homme dont la profession est d’acheter et de vendre. »

Désormais, l’activité économique, autrefois enchâssée dans la vie sociale, avait sa propre dynamique. Dans un régime libéral, la communauté n’avait plus son mot à dire sur les produits ou services à privilégier, ou les conditions de travail dans un lieu ou une entreprise particulière : des règles neutres veillaient à ce que certains standards communs (si faibles ou inexistants au XIXème siècle) soient respectés. Ici portait le premier coup de l’économie de marché contre la vie collective : les hommes d’une ville, d’une région, d’un pays ne décidaient plus collectivement de l’organisation de la production, et à ces décisions collectives se substituait simplement la recherche individuelle du gain. Autrefois maîtres de leur vies communes, les hommes se retrouvaient isolés et faibles face à l’ « économie », nouvel être abstrait avec ses caprices et ses tendances, ses crises mais aussi ses accélérations. Ce sentiment d’impuissance et de crainte face à la progression et au déploiement rapide de la technologie, qui nous est connu aujourd’hui fut ressenti déjà à la fin du XIXème siècle[3], et même pendant la nouvelle accélération des Trente Glorieuses[4].

A quoi peut ressembler l’inverse, ce sentiment de maîtrise sur le déploiement d’une technologie au sein d’une communauté ? Trouver une population qui ait cette maîtrise aujourd’hui est difficile. Deneen donne l’exemple des Amish :

As a counterexample, one could pose social and cultural norms that govern the use of technology for different purposes and ends. The old-order Amish are often regarded as a society with a phobia toward technology, but this view reflects a preliminary misunderstanding of technology—in particular, an incapacity to recognize that the technology that is adopted by that culture reflects a prior commitment to certain social ends, just as liberal adoption of technology seeks to effect its own distinctive ends. Some of the decisions of the Amish—like their rejection of zippers—are incomprehensible to many of us, but what is most of interest is the basic criterion they use to decide whether to adopt, and more important how to adopt, technology in their society. All technological developments are subject to the basic question, “Will this or won’t it help support the fabric of our community?” It is believed that the automobile and electricity will not (though propane-powered implements are approved). To me, one of the most powerful examples of this criterion is the decision to eschew insurance, on the grounds that our form of insurance is premised on maximum anonymity and minimal personal commitment. For the price of a premium based on calculations of actuarial tables, I join a pool with others seeking insurance for a variety of objects or conditions, such as automobile, house, life, or health. When one of these areas suffers damage, I (or my heirs) can turn to the insurance company for some compensatory payment to make me whole again. The funds are drawn from the pool to which all the insured contributed, but we all remain wholly unaware of how, and to whom, payments are made. I am insured against a variety of tragedies but wholly off the hook for any personal responsibility or obligation to anyone else in the insurance pool. My only obligation is a financial transaction with the company providing the insurance.

Certain Amish communities ban members from purchasing insurance. Rather, the community itself is their “insurance pool”: members seek to foster a community where it is everyone’s shared responsibility and obligation to make someone who suffers a loss “whole” again. As the economist Stephen Marglin writes in his insightful book The Dismal Science: How Thinking Like an Economist Undermines Community, “The Amish, perhaps unique in twentieth-century America in their attention to fostering community, forbid insurance precisely because they understand that the market relationship between an individual and the insurance company undermines the mutual dependence of the individuals. For the Amish, barn raisings are not exercises in nostalgia, but the cement that binds the community together.”

I note this profound difference of approach to the question and use of technology between the likes of the old-order Amish and contemporary liberals not to urge that denizens of liberal modernity adopt wholesale the practices and beliefs of the Amish but to make a specific point. We regard our condition as one of freedom, whereas from the standpoint of liberal modernity, adherents of Amish culture are widely perceived to be subject to oppressive rules and customs. Yet we should note that while we have choices about what kind of technology we will use—whether a sedan or a jeep, an iPhone or a Galaxy, a Mac or a PC—we largely regard ourselves as subject to the logic of technological development and ultimately not in a position to eschew any particular technology. By contrast, the Amish—who seem to constrain so many choices—exercise choice over the use and adoption of technologies based upon criteria upon which they base their community. Who is free?

L’économie de marché, c’est-à-dire une société où l’économie fonctionne de façon autonome, affaiblit donc l’existence même de la communauté, les liens qui existent entre tous les individus à la fois, puisqu’elle les prive d’une maîtrise commune de leur destin ; et elle corrode les liens qui existent d’homme à homme, puisqu’elle les réduit à des relations d’intérêt. Mais elle révolutionne également le rapport que les hommes ont avec eux-mêmes, au travers de leur travail. Polanyi remarque que le travail

est seulement un autre nom pour une activité humaine qui va avec la vie elle-même, qui à son tour n’est pas produite pour être vendue mais pour des raisons entièrement différentes. De même cette activité ne peut-elle être détachée du reste de la vie, être stockée ou mobilisée.

(…)

Lorsqu’il dispose de la force de travail d’un homme, le système dispose, incidemment, de l’entité physique, psychologique et morale de l’ « homme » attaché à cette force de travail.

Ainsi, le rapport de l’homme à son travail, dans une économie de marché, est fondamentalement différent de celui qu’il entretenait avec lui dans une société antérieure à celui-ci. La force de travail ne peut être une marchandise comme les autres, mais, par la force du marché, est traité comme telle, s’achète et se vend à un prix donné pour être commandée par d’autres à des fins qui ne sont pas celles de l’homme, entraînant l’aliénation de l’homme vis-à-vis du résultat de son travail, de la manière dont il travaille, et des autres humains. Marx, dans les Manuscrits de Paris (brouillon de 1844, jamais achevé), a dressé le tableau de cette aliénation[5] :

- L’homme, en tant que travailleur (compris ici comme salarié, contrairement aux agriculteurs, artisans, etc.) est aliéné de l’objet produit par son travail : il met sa force de travail, donc une partie de sa vie propre dans quelque chose qui lui échappe, et auquel il est même soumis parce qu’il ne dispose d’un travail qu’à la condition de la réalisation de cet objet. Une fois produit, celui-ci ne lui appartient pas plus, mais existe désormais en dehors de lui, comme une entité étrangère[6].

- Le travailleur est aussi aliéné vis-à-vis de son travail lui-même, c’est-à-dire de l’acte productif : « le travail est extérieur au travailleur », la force de travail est mise à contribution dans des conditions dont le travailleur n’est pas maître et à des fins qu’il ne maîtrise pas davantage. Lors de l’exécution du travail salarié, le travailleur « ne s’appartient pas lui-même, mais appartient à un autre ». Ainsi, le travail exécuté comme salarié devient une activité distincte du reste de la vie de l’homme et « en conséquence, le travailleur n’a le sentiment d’être auprès de lui-même qu’en dehors du travail et, dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint, c’est du travail forcé. Il n’est donc pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. » Lorsque l’aliénation est totale (par exemple chez les ouvriers du début du XIXème siècle), « on en vient ainsi à ce résultat que l’homme (le travailleur) ne se sent plus librement actif que dans ses fonctions animales – manger, boire, procréer ou, au plus, dans son domicile et à s’habiller, etc. Ce qui est animal devient humain, et ce qui est humain devient animal. »

- Enfin, le travailleur, tant qu’il travaille, est aliéné vis-à-vis des autres travailleurs et donc du genre humain en général. Lorsqu’il interagit avec quelqu’un d’autre dans le cadre du travail salarié, l’homme ne s’adresse pas à un autre homme, mais à un autre travailleur, qui parce qu’il vend lui aussi sa force de travail dans le cadre d’un contrat, est aussi devenu à son tour un être défini par sa fonction (untel est « contremaître », « ouvrier », « directeur d’usine », etc.)[7]

Ces analyses ont toujours quelque chose d’actuel. Bien sûr, Carlyle ou Marx décrivaient des sociétés bouleversées par la Révolution Industrielle, où le degré et même la nature de la misère, de l’exploitation et de l’aliénation étaient incomparables avec celles que nous connaissons aujourd’hui. Polanyi considérait que l’économie de marché avait commencé à reculer dans les dernières décennies du XIXème siècle, d’abord légèrement sous l’effet de mesures protectionnistes et de premières mesures prises pour limiter le délitement du tissu social des pays européens, ensuite significativement à la suite de la Première Guerre Mondiale, puis décisivement enfin après la crise de 1929 et de la Seconde Guerre Mondiale. Il vécut d’ailleurs assez pour voir, à partir de cette époque, l’émergence des Etats modernes, « Etats-projets (…) qui ne cherchèrent pas seulement à conserver le pouvoir mais à transformer leurs sociétés »[8].

Mais le tournant libéral initié dans les années 80 produit des effets analogues de ceux du libéralisme débridé du début du XIXème siècle : le marché est aujourd’hui incomparablement plus émancipé de la décision collective que durant les Trente Glorieuses, les relations humaines redeviennent marquées par l’individualisme, la réduction progressive des rapports humains aux relations volontaires, intéressées ou directement contractuelles et financières, le travail lui-même échappe de nouveau au lien social. Il est courant d’entendre, dans les directions des Ressources Humaines, que les salariés sont « en quête de sens », ou qu’ils cherchent à « équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle ». Mais ce que ces expressions traduisent est moins « l’évolution des mœurs » ou un « changement des mentalités » que la séparation de plus en plus grande du travail salarié avec le reste de la vie des individus. Dans les communautés traditionnelles, et encore dans l’Occident des Trente Glorieuses, le travail était un rôle social, quelque chose que l’on effectuait au sein d’une communauté. Il ne définissait pas intégralement l’individu, mais celui-ci ne pouvait pas non plus s’en distinguer : sa « vie professionnelle » et sa « vie personnelle » n’étaient que deux parties d’un même individu, toujours mélangées.

Prenons l’exemple d’un médecin de campagne, seul soignant à la ronde pour plusieurs villages pour qui l’hôpital et la ville sont trop loin et le service des urgences impraticable, situation d’une sorte qui existe encore dans quelques milieux ruraux. Ce médecin travaille la plupart du temps dans son cabinet, à des horaires fixes. Mais la fin de sa journée de travail ne signifie pas qu’il cesse d’être le médecin du village : dans ce genre de territoires, le médecin est connu des habitants par la profession qu’il exerce (il est en un sens un notable, et, s’il fait bien son travail, reçoit pour celui-ci du respect en plus de sa seule rémunération), et ceux-ci ont des attentes vis-à-vis de lui (leur santé dépend de lui). Avec ses patients, il entretient parfois des relations personnelles profondes, notamment ceux qu’il aide à lutter contre des maladies chroniques : la visite périodique chez le docteur est pour eux un rituel, de même que pour le docteur la visite, souvent difficile, de tel et tel patient est un évènement attendu, qui se répète sur des années ou des décennies. Ces attentes se manifestent souvent de façon très concrète lorsque le médecin est réveillé au milieu de la nuit ou sollicité le week-end pour une intervention en urgence, ou simplement interrogé lors d’une de ses promenades par une mère de famille qui s’inquiète de la toux d’un de ses petits. Le médecin ici travaille comme médecin, mais en un sens il est aussi, comme homme, un médecin : il ne peut se départir du rôle social intrinsèque à son travail, sauf à rejeter son travail entièrement, changer de lieu ou de métier. Et inversement, son existence ne se limite pas à ce rôle : il demeure aussi une personne privée avec ses habitudes, ses fréquentations, ses loisirs, etc.

Les sociétés traditionnelles – et la société des Trente Glorieuses qui existait encore récemment – sont pleines de ces sortes de relations et d’interactions, où le travail est intégré dans et inséparable d’un ensemble de liens sociaux, et où les relations de travail (du boucher à ses clients ou envers son apprenti qui est par ailleurs le fils d’un de ses clients, du préfet à ses administrés, de l’industriel à ses fournisseurs qui ont besoin de ses commandes pour faire tourner leur activité…) sont aussi des relations sociales, d’individu à individu et d’individu à la communauté. On trouve encore quelques professions qui s’exercent ainsi – l’homme politique par exemple, qui, une fois acquis un certain degré de notoriété, ne cesse plus d’être un homme politique jusqu’à ce qu’il rende son tablier -, et d’autres où il est attendu qu’elle soit exercée ainsi. Ainsi les fonctionnaires doivent-ils conserver un comportement irréprochable en dehors du service, car ils demeurent les représentants de leur administration à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Enfin, on trouve aussi des individus qui, par vocation, voient leurs activités professionnelles et personnelles comme liées, pour qui le travail est directement un moyen d’atteindre un but de leur vie, et non un moyen de financer des buts distincts et purement privés – on peut penser par exemple à une part importante des chercheurs et professeurs d’université, ou encore aux entrepreneurs de la Silicon Valley, version dégradée des capitaines d’industrie d’antan.

Ces engagements réciproques, ce sentiment de contribuer à quelque chose, le fait d’endosser un rôle social en sus d’effectuer un travail donné n’ont que moins en moins de raison de survivre au fur et à mesure que le marché du travail est de nouveau émancipé des liens sociaux. D’une part le marché du travail est résolument national, voire international pour une bonne partie des emplois du tertiaire ; d’autre part le salarié, en tant que vendeur de sa propre force de travail, en devient un commerçant : à lui de s’assurer, dans ce qui de toute façon ne devient toujours plus qu’une relation contractuelle, qu’il tirera la meilleure rentabilité de ses heures. Bien sûr, le cadre et le rythme de travail, la localisation du poste ou des bureaux, l’intérêt intellectuel ou même la contribution plus générale d’un travail à la société peuvent être inclus dans le calcul effectué par l’individu lorsqu’il cherche à négocier, face à de possibles employeurs, sa force de travail. Mais il s’agit en tous les cas d’une relation contractuelle et marchande, et derrière l’apparente liberté de choix l’individu est lui aussi balloté par les flux d’expansion et de contraction du marché de l’emploi. Manager de sa propre carrière, il lui revient de s’assurer qu’il obtiendra les promotions qu’il cherche, en allant voir chez un autre employeur s’il le faut. L’exercice de son travail se coupe alors du reste de la communauté, contrairement à l’exemple du médecin de campagne, et devient purement intéressé – quand bien même tous ces intérêts ne sont pas financiers. Le travail se sépare à nouveau du reste de la vie de l’individu, on distingue « vie professionnelle » et « vie personnelle », on n’est plus présent dans son travail qu’en tant que salarié, c’est-à-dire en tant qu’ouvrier, peintre en bâtiment, développeur ou assistant marketing, et non plus comme humain entier ; et les relations avec les collègues de travail en redescendent d’autant, puisqu’ils ne sont plus, dans leur travail, eux aussi qu’ouvriers, peintre en bâtiment, etc. D’ailleurs, la présence de chacun à son poste devient de plus en plus temporaire, transitoire (l’employé comme l’employeur ayant à leur disposition le marché du travail pour remplacer l’autre), et ses relations avec les autres donc plus superficielles. Le comble est sans doute atteint avec le statut, proliférant, de prestataire (prestataire de ménage, d’aide à domicile, développeurs, consultants…), où un même espace de travail accueille des travailleurs de rangs différents – l’ « interne », qui a un contrat de travail qui le protège encore en limitant les obligations qu’il doit à son chef ; et le « prestataire » issu d’une société de prestations qui, même s’il travaille bien au-delà des exigences du contrat de service peut être renvoyé sur demande du chef pour être remplacé par un de ses collègues issu de la société de prestation. Par cela, ce dernier ne cesse jamais d’être aux yeux de tous et dans sa conception de lui-même autre chose qu’un « prestataire », distinct du reste de l’équipe lorsqu’équipe il y a, immédiatement révocable sans motif quelle que soit son intégration effective dans les processus de travail.

L’individu considéré comme « réel » – celui qui a des amis, fréquente tel ou tel lieu, s’implique dans telle ou telle association, a une famille, etc. – devient celui qui existe en dehors du travail, alors que c’est pourtant dans le cadre du travail que l’individu accomplit généralement sa plus grande contribution à la société. De cette dissociation sort beaucoup de malheur, le travail salarié apparaissant toujours plus comme un obstacle à la véritable réalisation de soi (puisque « soi » se trouve en dehors du travail), tandis que la vie extérieure au travail offre rarement les mêmes possibilités productives que le travail salarié, puisque c’est autour de ce dernier que sont nécessairement concentrées les organisations humaines et leurs moyens de production. Souvent, la vie extérieure au travail se limite alors de plus en plus à la consommation : séries, soirées, voyages, jeux vidéo, etc. Toutes activités qui ne sont pas malsaines en elles-mêmes, mais qui deviennent le seul horizon concevable pour des individus de plus en plus atomisés.

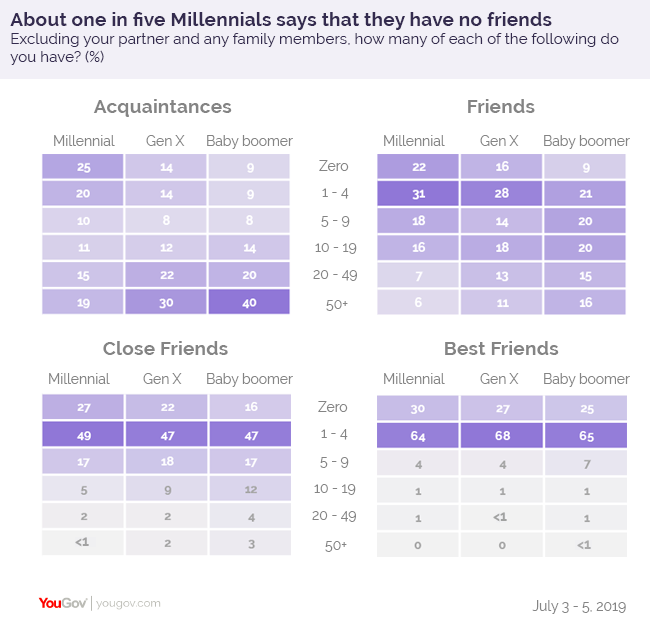

Car l’atomisation ne concerne pas seulement le lieu et le cadre du travail, les relations de l’individu avec le marché du travail et avec ses collègues. Les individus étant, grâce à la disparition des formes de communauté traditionnelles (organisations religieuses, associations, vie de village et familiale, etc.) de moins en moins forcés d’avoir des relations involontaires avec d’autres êtres humains, on pourrait penser qu’ils s’épanouiraient alors davantage dans des relations volontaires avec d’autres humains, autour d’activités ou de centres d’intérêts qui leurs conviendraient davantage d’un point de vue personnel. Or, ce que l’on observe est plus généralement la dissolution des liens sociaux en général, qu’ils soient professionnels, associatifs, familiaux ou même amicaux. L’effilochement des relations involontaires, forcées, s’accompagne de l’effilochement des relations volontaires, au fur et à mesure que les individus fréquentent un cercle social toujours plus restreint. Ainsi aux Etats-Unis, où les études générationnelles sont légion, on observe qu’entre les « Baby Boomers » (nés entre 1946 et 1964), la « Génération X » (née entre 1965 et 1980) et les « Millenials » (nés entre 1981 et 1996), chaque génération a tissé des liens sociaux moins nombreux et moins solides que la précédente[9] :

Le sondeur distingue quatre degrés de proximité dans les relations amicales : « Connaissances », « Amis », « Amis proches », « Meilleurs amis ». Quelle que soit la catégorie concernée, les membres de la « Gen X » ont moins d’amis et de connaissances que les « Baby Boomers », et les « Millenials » en ont moins encore. 30% des « Millenials » (qui aujourd’hui sont tous de jeunes ou moins jeunes actifs) déclarent ne pas avoir un seul « Meilleur ami », 27% encore disent ne pas avoir « d’ami proche », 22% n’ont pas d’ « amis » tout court, et encore 25% déclarent ne pas avoir de « Connaissances ». En outre, si les « Millenials » ne sont pas non plus complètement seuls, ils sont rares à avoir un nombre élevé de relations amicales : environ 10% des « Baby Boomers » déclarent avoir au moins 5 meilleurs amis, 36% déclarent avoir au moins 5 amis proches, 41% au moins 10 amis, et 60% au moins 20 connaissances. Chez les « Millenials », ces chiffres tombent à 6%, 25%, 29% et 34%. 40% des « Baby Boomers » affirment avoir au moins 50 connaissances, contre moins de la moitié pour les « Millenials ». Les « communautés » dans lesquelles vivent les générations les plus jeunes ne sont pas juste d’une nature différente de celles de leurs parents – plus distantes, non liées à un territoire donné, etc., – elles sont aussi simplement moins nombreuses. En définitive, ce sont les « Baby Boomers », ayant grandis dans la période non libérale et encore pleine de relations contraintes des Trente Glorieuses qui, alors qu’ils arrivent à la retraite, ont toujours les relations amicales les plus nombreuses et les plus solides.

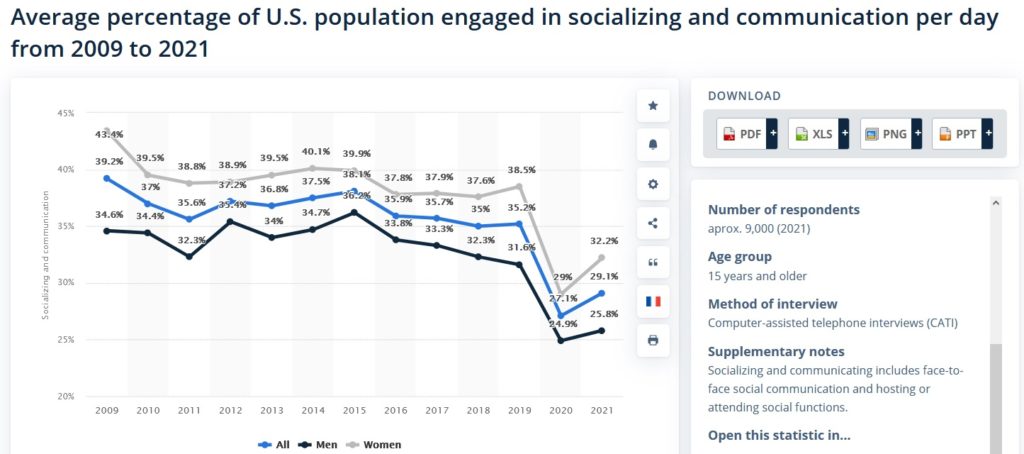

Cet effondrement du nombre d’amis se constate aussi dans le temps passé avec eux. Ci-dessous le pourcentage moyen de la population américaine socialisant ou communicant par jour (on notera la tendance baissière bien établie avant le Covid)[10] :

Il en va de même pour les mariages (en chute constante depuis les années 70), et, plus critique encore, des naissances. Ce problème, qui commence seulement à émerger sur la scène politique, pourrait être fatal pour n’importe quel système économique ou social : à l’exception d’Israël (qui possède une population importante d’ultra-orthodoxes vivant « en marge » de la société et qui conservent un taux de fertilité élevé), il n’existe aucun pays occidental ou assimilé où le nombre d’enfants par femme soit suffisant pour assurer le renouvellement des générations. Dans les pays asiatiques développés cette chute est plus brutale encore : la Chine approche d’un taux de fertilité d’1,16 (contre 2,1 pour le renouvellement des générations), Taïwan 1,1, la Corée du Sud 0,8 – et le nombre d’enfants ne cesse pas de chuter. Le futur qui nous menace est celui de sociétés âgées, stériles, où chaque nouvelle génération est deux fois moins nombreuse que la précédente, et doit consacrer toujours plus d’efforts à la prise en charge de ses prédécesseurs[11].

On peut enfin, pour mesurer le phénomène sur un autre angle, s’intéresser aux valeurs qui motivent les individus, pour vérifier si ceux-ci sont devenus avec le temps, plus tournés vers eux-mêmes ou vers un collectif, quel qu’il soit. Le National Opinion Research Center de l’Université de Chicago a conduit trois vagues d’études entre 1998 et 2019 mesurant entre autres les valeurs importantes aux américains[12]. Les résultats ne devraient surprendre personne : la part d’américains estimant que le « patriotisme » était très important pour eux est tombée en vingt-et-un ans de 70 à 38%, celle estimant que la religion leur était très importante de 62 à 39%, celle estimant qu’avoir des enfants leur était très important de 59 à 30%, et de même pour un ensemble d’autres mesures tels que l’implication dans la communauté. Une seule « valeur » a gagné en popularité : l’argent, puisque 43% des américains considèrent désormais qu’avoir de l’argent est très important pour eux, contre 31% en 1998. D’autres sondeurs comme Gallup obtiennent des résultats tout à fait comparables[13].

Bien sûr, il serait exagéré d’attribuer ces effondrements sociaux au seul libéralisme : en ce qui concerne la démographie, il est admis que le facteur décisif est d’abord l’urbanisation (il est fréquent d’entendre blâmés « l’éco-anxiété », « les smartphones » ou « le féminisme », selon le bord politique ; mais des pays aussi peu concernés par ces facteurs que l’Union Soviétique, la Chine et l’Iran ont connus ce même effondrement des naissances – et une urbanisation extrêmement rapide). De même, un certain nombre d’autres phénomènes sociétaux contribuent sans doute au caractère de plus en plus asocial des vies que nous menons. Mais les axiomes de base du libéralisme demeurent en place, enracinés dans nos institutions, nos médias et nos politiques publiques, ils sont les gardiens de l’ordre établi qui veillent sur le régime pendant qu’il s’étouffe lui-même : le libéralisme économique empêche que soient menés les politiques qui permettraient d’inverser ces tendances (revenir sur ou même maîtriser l’urbanisation galopante nécessiterait d’altérer la libre action du marché à un degré incompatible avec le maintien de son indépendance de la sphère sociale), le libéralisme moral empêche que soient même définis les buts de telles politiques (car après tout, si plus personne ne veut faire d’enfants et avoir d’amis, et si de plus en plus de gens ne s’intéressent qu’à l’argent, qui sommes-nous pour nous y opposer ?).

Les chercheurs de solutions

Ce n’est donc pas par hasard si nous retrouvons aujourd’hui, dans les propos d’auteurs a priori aussi différents que Deneen et Michéa, non seulement des échos des analyses formulées par leurs prédécesseurs du XIXème siècle, mais aussi des analyses si proches des pathologies qui affectent aujourd’hui les sociétés occidentales. L’autonomie du marché et l’indifférence de l’Etat, la dissolution des liens sociaux et leur remplacement progressif par la recherche de l’intérêt, le passage de relations personnelles entre humains à des relations impersonnelles avec des entités économiques nommées entreprises et marché… Tout cela était constaté tant par les réactionnaires que par les socialistes, et les deux attaquaient le libéralisme et ses conséquences avec ces arguments. Leurs projets politiques, cependant, étaient et demeurent aujourd’hui fort différents.

Pour les réactionnaires, il s’agissait de revenir sur les conséquences du libéralisme : refaire vivre les communautés détruites par la Révolution Industrielle, rebâtir les relations sociales perdues (et, avec elles, les hiérarchies correspondantes entre tiers-état, clergé et aristocrates), replacer Dieu et la morale chrétienne comme pilier des morales privées et publiques. Les réactionnaires n’étaient pas économiquement libéraux – au contraire, l’Etat monarchique était plutôt interventionniste et les coutumes et traditions, les règlementations locales, s’opposaient, comme on l’a dit, au libre règne de l’argent. Mais ils étaient surtout en faveur de la subsidiarité, d’une faible autorité centrale, et de la libre administration des communautés locales (village, famille, église, école, etc., sous le patronage des autorités locales traditionnelles). Ce projet politique était surtout celui des aristocrates, classe vaincue par la Révolution Industrielle, qui voyait, même dans les pays n’ayant pas connu de révolution politique, diminuer son pouvoir face à celui du marché et de la bourgeoisie – pouvoir politique, pouvoir économique, et bien sûr pouvoir social.

Les socialistes au contraire souhaitaient dépasser le libéralisme. Pour eux, et notamment pour les marxistes empreints d’une vision téléologique, la dissolution de l’ordre ancien était aussi douloureuse et destructrice qu’elle était, sur le long terme, souhaitable. Les communautés traditionnelles dont nous avons parlé dans cet article avaient du bon : sans même parler de la misère endémique dans le monde pré-moderne, elles comportaient aussi souvent un caractère étouffant, superstitieux, avec ses propres formes de dureté. A l’image idéale du médecin de campagne on pourrait opposer l’étroitesse des hameaux où l’individu n’a aucune marge de liberté dans son existence, celui où ses amis, ses collègues, ses parents forment un unique cercle social, où tout le monde se croise en permanence et surveille tout le monde[14]. Le déferlement du marché libre sur ces pays de campagne ne fut pas une nouvelle chute hors du jardin d’Eden, mais ses conséquences n’étaient évidemment pas satisfaisantes non plus. Chez Marx, comme chez de nombreux socialistes utopistes, il s’agissait de réunifier la « société civile » (économique) et la « société politique »[15]. La solution qu’ils envisageaient était le collectivisme, c’est-à-dire la détention en commun par les travailleurs des moyens de production, à la fois pour récupérer le contrôle de la collectivité sur l’économie et sur la vie de la collectivité elle-même. Le rôle destiné à l’Etat variait, et les socialistes tardifs lui accordaient une plus grande place que leurs prédécesseurs – sans parler même de l’évolution du marxisme orthodoxe après la révolution russe de 1917 -, mais une entité remplissant au moins des fonctions de coordination était censée demeurer en place après la fin du capitalisme.

On mesure-là combien, alors qu’ils émettaient leurs critiques en des termes parfois si proches, ces deux camps envisageaient et envisagent toujours des projets politiques différents : d’un côté, le rejet du libéralisme mais la défense de la propriété, de la vie rurale et de ses évolutions lentes, des hiérarchies sociales, des traditions et des coutumes en général, de Dieu en particulier. De l’autre, le rejet du libéralisme aussi mais la défense du collectivisme, de la vie urbaine et industrialisée, la « démocratie sociale », l’expérimentation dans l’organisation de la société et l’athéisme.

Il s’agit là d’un fossé qui ne peut être entièrement comblé. Même dans des variantes plus modérées et actuelles de ces idéologies, par exemple chez les sociaux-démocrates et les conservateurs, on trouve à gauche et à droite des points d’achoppement sur lesquels il n’existe pas d’accord possible. Cela ne veut pas dire pour autant qu’aucune convergence n’est réalisable. En regardant rétrospectivement les années 2010, que ce soit en examinant les gouvernements « populistes » (par exemple l’alliance entre le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue en Italie en 2018) ou ses expressions spontanées (comme les Gilets Jaunes), quelques lignes de forces d’un programme politique se dégagent, celles d’un régime capitaliste où l’économie est néanmoins replacée sous le contrôle de l’Etat, où le filet de sécurité sociale, les services publics et la taxation progressive sont renforcés, où la nation est remise en avant comme une communauté à laquelle les individus sont rattachés et autour de laquelle la vie politique et sociale peuvent être organisées, et où une « décence commune » pas particulièrement conservatrice s’oppose aux demandes toujours plus extrémistes de libération individuelle. Ce programme partagé rappelle, en bien moins ambitieux, le système des Trente Glorieuses, qui réunissait à la fois une économie productive et maîtrisée, des institutions sociales solides et un sentiment de liberté et d’appartenance dans la grande majorité de la population. Ses éléments sont toujours consensuels dans la France d’aujourd’hui, et peuvent mettre d’accord antilibéraux de droite et de gauche comme une sorte de programme minimum qui ne s’avance pas sur les lignes rouges de l’un ou l’autre des camps.