Aujourd’hui l’espoir est mort. Enterrement le 20. Sentiments distingués.

En forçant le trait, on tenait là le récit mythologique qu’attendait la gauche : en 2010, un petit pays du sud de l’Europe, attaqué par les méchants marchés financiers, se retrouvait sous le joug de la puissance impérialiste allemande. Sous la férule d’un méchant Premier Ministre, autoritaire avec ses sujets et docile avec les banquiers, le pays courait à sa perte et souffrait de toute la misère du monde. Violence d’État, racisme d’État, peuple écrasé par les impôts, maladies du Tiers-Monde, suicides, fascisme rampant, rien ne lui était épargné. Et puis, en ces heures sombres, surgissaient les gentils : un mouvement de la gauche radicale, dirigé par un jeune charismatique pur de toute corruption et de toute compromission, qui allait rallier le peuple, expulser les créanciers et amener sa patrie vers des jours meilleurs. La progression de Syriza aux élections européennes de 2014 puis leur victoire en janvier 2015 et leur négociation pied à pied avec la Troïka durant les premiers mois ressemblait certainement à cela. Populaire comme peu de politiciens grecs le furent avant lui, Tsipras mena courageusement son pays à l’affrontement contre les autres dirigeants européens. La lutte attint son point d’orgue avec le référendum du 5 juillet : le « peuple », rien de moins, venait de rejeter l’accord des créanciers qui le menaçait pourtant de la ruine et de la destruction. On ne savait pas trop ce qui allait se passer, mais on en était au dernier acte : que les créanciers plient ou que la Grèce quitte l’euro, la crise grecque comme on l’avait connue touchait à sa fin. Il restait encore à écrire l’épilogue, les « années Tsipras » à venir où le nouveau Premier Ministre, massivement soutenu par sa population, allait redresser sa nation, mais les années noires du Mémorandum étaient achevées.

Et puis, à la surprise générale, Tsipras capitula. Le référendum n’était qu’un bluff. Le leadership de Syriza espérait le perdre. Ils n’avaient pas de Plan B, pas de feuille de route de sortie de l’euro. Les créanciers ne voulaient rien lâcher, et Tsipras savait que revenir à la drachme sans même avoir la moindre idée de comment s’y prendre ne pouvait mener qu’à la catastrophe. Le Premier Ministre de gauche radicale signa un nouveau Mémorandum. Plus rien n’avait de sens, l’espoir s’évapora et la Grèce revint subitement au même point que cinq ans auparavant. Enfin, à peine le nouveau Mémorandum voté par le Parlement, Tsipras appela des élections.

Après la signature de l’accord avec les créanciers par Tsipras le 13 juillet, l’aile gauche de Syriza se fit entendre : le plan ne s’accordait aucunement avec le programme défendu par le parti en janvier et représentait une capitulation en rase campagne. Lors des votes sur les mesures préalables au Mémorandum, une première série de députés Syriza vota contre, plus nombreux à chaque séance du Parlement . Finalement, lors du passage du Mémorandum lui-même devant les législateurs, une trentaine de députés s’opposèrent, privant le gouvernement de sa majorité, qui ne pu faire passer la loi qu’avec les voix de l’opposition. Ne pouvant plus gouverner sans alliances avec les eurolibéraux, ce à quoi il se refusait, Tsipras convoqua des élections. En réponse, l’aile gauche du parti fit scission, formant « Unité Populaire », un nouveau mouvement défendant le retour à la drachme et le programme originel de Syriza.

Pour Tsipras, l’élection doit permettre de donner une majorité à un gouvernement prêt à appliquer le Mémorandum. A cette fin, le leader de Syriza entend renouer une alliance avec les Grecs Indépendants et maintenir les partis du vieux système loin du pouvoir. On peut douter que tout se déroule selon ses plans : le score de Syriza sera significativement plus faible qu’en janvier, et ANEL pourrait bien ne pas entrer au Parlement.

– Tsipras veut reformer une alliance Syriza-ANEL, mais le score de Syriza devrait être plus faible qu’en janvier et ANEL pourrait bien ne pas entrer au Parlement. Soit Syriza entrera dans une coalition avec un ou plusieurs partis eurolibéraux (Potami ou le PASOK seuls ne seront pas suffisants), soit le pays sera ingouvernable. Il n’est pas sûr non plus que Syriza soit au gouvernement si la droite l’emporte – une alliance Nouvelle démocratie/Potami/PASOK pourrait avoir lieu. En tout les cas, autant réfréner les enthousiasmes : le prochain gouvernement sera pro-Mémorandum ou ne sera pas (ce qui est aussi possible). Même les partis anti-Mémorandum, qu’il s’agisse d’Aube dorée ou d’Unité Populaire, ambitionnent seulement de devenir une force d’opposition significative. Ils savent qu’ils n’auront pas le pouvoir cette fois.

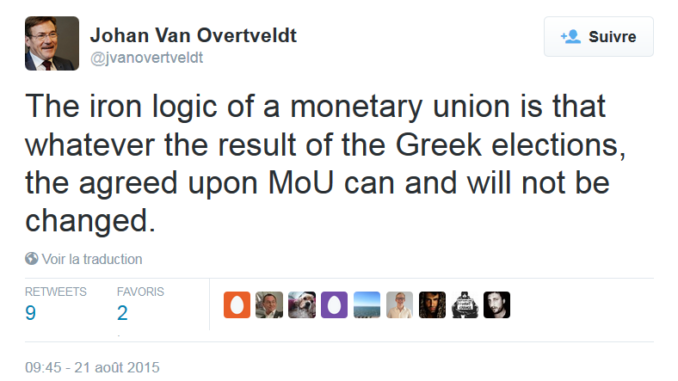

Le ministre des finances belge est assez clair sur les intentions des créanciers : « La logique de fer de l’Union Monétaire est que, quel que soit le résultat des élections grecques, le Mémorandum ne peut pas et ne sera pas changé. »

Le ministre des finances belge est assez clair sur les intentions des créanciers : « La logique de fer de l’Union Monétaire est que, quel que soit le résultat des élections grecques, le Mémorandum ne peut pas et ne sera pas changé. »

Les vrais enjeux à observer seront donc :

– La participation. Quelle sera la légitimité du prochain Parlement ? Je penche pour une abstention élevée, due aux déceptions, surtout de la part des électeurs Syriza. Contrairement à l’espoir qui a prévalu depuis janvier, le pays devrait retomber, au moins pour un temps, dans l’apathie.

– Le score des partis anti-austérité. Tout est à reconstruire de ce côté là : Aube dorée commence à peine à se relever du procès, le KKE commence à peine à récupérer des électeurs que lui avait pris Syriza et Unité Populaire vient seulement de naître. Pour eux, l’élection est d’abord et avant tout un jalon pour la prochaine élection : il n y aura pas de triomphe anti-austéritaire, ce qui compte pour ces partis est de devenir des opposants crédibles au nouveau Mémorandum. Ce sera seulement après la recomposition de la scène politique induite par l’élection que les différents camps pourront y voir clair et s’organiser en conséquence.

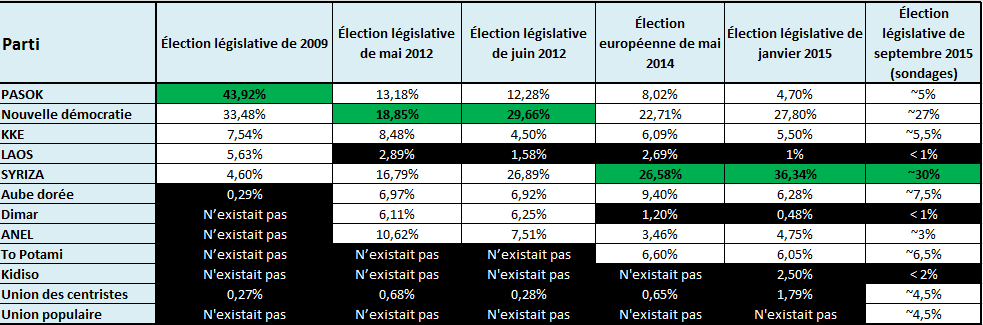

Un autre point certain est la fragmentation progressive du système politique grec. Le nouveau bipartisme inauguré en 2015 entre Syriza et la ND est beaucoup plus fragile que le vieux bipartisme PASOK/ND des 40 années passées. A chaque élection, au moins un nouveau parti entre et/ou quitte le Parlement : 5 partis se partageaient les 300 députés de la Vouli en 2009, 7 entre 2012 et 2015, et il semblerait qu’ils soient partis pour être 9 à partir de septembre. Le tableau suivant montre bien l’instabilité du système politique hellène :

Résultats électoraux depuis 2009 et sondages pour l’élection de septembre. En noir, les partis hors du Parlement ou inexistants lors de l’élection correspondante. En vert, le parti victorieux.

On s’en doute, si le processus continue, le pays deviendra plus ingouvernable encore qu’il ne l’est aujourd’hui.

Les partis

La coalition au pouvoir

Syriza

En voilà un qui n’est pas aux 35 heures.

C’est peu de choses de dire que Syriza va mal : comme le PASOK en son temps, le parti a désormais fait sien le Mémorandum. Le résultat est un effondrement encore plus rapide que celui des « socialistes » : en plus des députés frondeurs, le 26 août, 53 membres du Comité Central du parti ont annoncés leur démission, après celle du Secrétaire Général du parti le 24 et de 16 autres dirigeants le 30 juillet. L’hémorragie est plus grave encore chez les simples adhérents. Des sections locales du parti ont fait savoir qu’elles ne participeraient pas à la campagne. Le mouvement de jeunesse de Syriza a appelé à soutenir des « mouvements anti-Mémorandum » plutôt que le parti principal. Seule l’aile droite du mouvement semble tenir le coup, elle qui est largement composée d’anciens membres du PASOK. En conséquence, Tsipras devrait bientôt se retrouver à la tête d’une structure creuse, avec un appareil de dirigeants issus du vieux système politique corrompu et sans militants.

Quel est le programme du nouveau Syriza ? Faire le mieux possible avec un mauvais accord – remporter des petites victoires ici ou là, sur la corruption, l’évasion fiscale, l’efficacité administrative… L’accord les ayant privé de toute marge de manœuvre et ayant forcé le parti à revenir sur une bonne partie des lois votées depuis janvier, il ne reste plus grand chose à proposer aux électeurs, sinon que d’être meilleur que l’opposition : le slogan de Syriza pour la campagne, « Only forward », illustre bien l’absence de perspectives que le parti a pour le pays – et pour lui-même. Cela risque fort de ne pas être suffisant : alors que depuis janvier le mouvement caracolait dans les sondages avec 20 points d’avance sur la droite, il a perdu entre 10 et 20 points depuis la signature du Mémorandum, ne distance plus Nouvelle Démocratie que par 1 à 5%, et la majorité lui est hors d’atteinte. Tsipras a annoncé ne pas vouloir gouverner avec les partis de l’ancien système, mais cela peut s’interpréter de plusieurs façons : peut être compte-il relancer des élections s’il n’a pas sa majorité, ou attend-il cette occasion pour démissionner et laisser Syriza, aux mains de son aile droite, entrer en coalition avec les eurolibéraux.

Dans tous les cas, Tsipras n’est plus guère qu’un fantôme de ce qu’il fut en janvier, physiquement épuisé et moralement abattu. Le jeune radical idéaliste qui, pendant 20 ans de sa vie, avait milité dans des organisations à la gauche de la gauche, rêvant d’un monde meilleur, manifestant contre le G8 ou les plans d’austérité, a dû abandonner ses espoirs. Croyant sincèrement qu’il suffirait d’aller voir les « partenaires européens » et de leur expliquer qu’ils se trompaient pour les faire changer d’avis, il s’est heurté à un mur, à une brutalité exceptionnelle et à une défense cynique des intérêts de chacun face à laquelle son pays était désarmé. Sans argent, les banques fermées et l’économie placée en état de siège, la Grèce ne pouvait même pas sortir de l’euro, faute d’un plan de route de retour à la drachme auquel personne dans Syriza ne semble jamais avoir voulu réfléchir. Au pied du mur, sans alternatives et sous la menace, Tsipras a finit par faire le seul choix qu’il estimait à sa disposition : capituler. Le voilà maintenant forcé de couper dans les salaires, de renvoyer du personnel et de brader les biens publics à des pays étrangers – tout ce à quoi il s’oppose depuis sa jeunesse. Depuis lors, ses anciens camarades de lutte quittent le navire en l’agonissant d’injures, son peuple le considère comme un traître, son parti se disloque sous ses yeux tandis que, convaincu que la seule option viable pour le futur est d’accepter un nouveau Mémorandum, il en est réduit à reprendre la rhétorique libérale de « There Is No Alternative » qu’il avait rejeté toute son existence. Triste fin pour celui qui fut le porte-étendard de la gauche radicale européenne.

Kammenos sur le tournage de Top Gun 2

Les Grecs Indépendants, si ce n’est durant leurs brefs succès électoraux en 2012, n’ont jamais constitué une force politique importante dans le nouveau paysage électoral grec, mais pesaient suffisamment pour aider à la chute du gouvernement Samaras et à la survie du gouvernement Syriza. Les électeurs d’ANEL avaient peu appréciés la politique syriziste en matière d »immigration, mais soutenaient encore leur parti tant qu’il s’opposait au Mémorandum. Celui-ci signé et voté par les députés des Grecs Indépendants, que reste t-il au parti ? Plus grand chose : environ 75% des électeurs d’ANEL de janvier sont mécontents de l’action du parti. Lui non plus n’a plus grand chose à proposer aux électeurs : ceux qui veulent une droite pro-Mémorandum peuvent se retourner vers Nouvelle Démocratie, ceux qui cherchent une droite anti-Mémorandum vers Aube dorée.

Vient ensuite le cas de Kammenos lui-même, qui est un personnage pour le moins curieux. Prompt aux déclarations extravagantes (« Je vais faire gagner 1,5 milliards d’euros par an à l’État en utilisant les terrains de l’armée ») voir complotiste (accordant son soutien à la théorie des chemtrails), il n’a jamais pu attirer un public suffisamment grand ou construire un parti suffisamment solide pour survivre politiquement à des choix impopulaires. Les Grecs Indépendants pourraient bien disparaître du Parlement, et en conséquence de la politique grecque, comme Dimar et le LAOS l’ont fait avant eux.

L’opposition eurolibérale

Nouvelle Démocratie

Si les choses vont mal au gouvernement, l’opposition ne se porte pas mieux. La défaite de janvier 2015 fut dévastatrice pour Nouvelle Démocratie qui y perdit beaucoup de sa crédibilité : Syriza arrivait au pouvoir et ce ne fut pas l’apocalypse ou le Grand Soir, Tsipras tint tête aux créanciers et le ciel ne tomba pas sur la tête des grecs (du moins avant le mois de juin). Samaras se révéla mauvais perdant : contrairement au protocole, il ne rencontra même pas son successeur. Tsipras, arrivant dans la résidence du Premier Ministre, découvrit des locaux vidés de tout ce qui pouvait l’être – ordinateurs, meubles, documents, jusqu’au papier toilette. Dans un élan de mesquinerie, les mots de passe pour l’accès à la connexion internet du Premier Ministre et à ses comptes officiels avaient été effacés. Il fallut de longs jours au nouveau gouvernement pour remplacer ce qui manquait et retrouver les accès, pendant que Samaras partait se terrer au QG de Nouvelle Démocratie et cessait toute apparition publique.

Have you seen this man ?

Ce comportement fut lourdement reproché à l’ancien Premier ministre, y compris par ses militants et ses propres députés, détruisant le peu de crédibilité qu’il restait à Samaras. Mais celui-ci resta aux manettes : Nouvelle Démocratie considérait que la victoire de Syriza ne serait qu’une « parenthèse de gauche » qui s’effondrerait en quelques mois et que, d’ici la fin de l’année, la ND serait rappelée au pouvoir. Février, mars, avril, mai, juin passèrent et le gouvernement tenait toujours, la confiance de la population envers Syriza montant chaque mois plus haut. Puis vint le référendum. Samaras, revenu sur le devant de la scène comme chef de l’opposition, engagea toutes les forces restantes d’un parti lourdement endetté et épuisé dans la bataille pour le « Oui ». La victoire retentissante du « Non » lui fut fatale : les autres prétendants au trône de Nouvelle Démocratie se rendaient compte que Syriza survivrait un moment encore et que la stratégie revancharde de Samaras ne les mènerait nulle part. Après un coup de téléphone « amical » de Dora Bakoyannis, une des n°2 du parti, l’ancien Premier Ministre annonça sa démission.

La ND était exsangue, sans chef, sans forces et sans plus aucune crédibilité – la victoire au référendum venait de mettre à terre toute l’opposition et de donner à Syriza et Tsipras une légitimité incontestable. Qui pourrait donc reprendre les rênes de la droite dans une situation si désastreuse pour elle ? Les pontes de la ND, très divisés et sachant très bien que la lutte pour la première place se ressentirait dans l’opinion publique et achèverait le parti, se mirent d’accord pour confier le poste à un second couteau qui dirigerait par intérim jusqu’à l’organisation d’une élection interne à la fin de l’année. Ils choisirent donc Vangelis Meimarakis, député de longue date, ancien président du parlement et bref ministre de la défense.

Il a quand même l’air moins méchant que Samaras

Mais les choses temporaires sont généralement appelées à durer. A la surprise générale, Meimarakis parvint à concilier les différentes factions du parti et à lui donner la stabilité dont il avait besoin pour survivre à la popularité encore éclatante de Tsipras. Il n’est pas clair à ce jour quand aura lieu la bataille pour la succession, et le leader « par intérim » est déjà amené, par la force des choses, à mener son parti dans une campagne électorale dont il envisage de ressortir Premier ministre, ou au minimum chef légitime de son camp. En termes programmatiques, Meimarakis se présente comme le chef d’un parti de centre-droit réunissant le centre et la droite libérale pro-européenne, cherchant à s’appuyer sur le camp du « Oui » au référendum comme fondement de sa base électorale. Une claire rupture avec la période Samaras qui, entouré de fervents nationalistes, envisageait plutôt un mouvement allant de la droite à l’électorat d’Aube dorée. Alors que Samaras appelait à ‘libérer’ les centre-villes des migrants qui « tyrannisaient » la société grecque, son successeur s’est montré plus discret sur la question. Pas sûr que cela lui réussisse alors que des dizaines de milliers de réfugiés syriens frappent à la porte du pays. L’accession de Meimarakis à la tête de la ND et sa survie à ce poste entérinent aussi un autre changement dans le système politique grec : il confirme l’extinction progressive des grandes dynasties politiques qui régnaient sur le pays depuis un siècle. Les Karamanlis, Simitis, Mitsotakis et même les Papandréou (qui pour la première fois depuis près d’un siècle ne sont pas au Parlement) ne dirigent plus de parti et ne constituent plus que marginalement des premiers ministres crédibles. Alors que la direction du pays échouait traditionnellement à un membre des « grandes familles », c’est désormais l’heure des seconds couteaux. Samaras déjà, venait certes d’une famille aisée et influente localement, mais qui n’avait jamais dirigée nationalement. Tsipras, Evangelos Venizelos et Meimarakis sont encore moins de ce monde là. Le vieux système politique grec n’emporte pas dans sa chute que des partis : les anciens clans de chefs sont eux aussi en train de disparaître.

Quel avenir alors pour la ND ? Ils resteront pour un moment encore le principal parti de droite mais ne semblent pas en mesure de remporter l’élection. Tôt ou tard, toutefois, l’opposition entre les centristes libéraux et la droite très à droite du parti, constituée pour beaucoup d’anciens du LAOS amenés là par Samaras, finira par se voir. Samaras lui-même ambitionnerait de se représenter à la tête du mouvement. La ND devrait arriver bonne seconde aux élections de septembre, mais son résultat ne sera pas spectaculaire, potentiellement plus faible encore que celui de janvier 2015, qui était lui même un des plus mauvais jamais connu par le parti. Au-delà, son avenir apparaît aussi incertain que celui de Syriza. Il est, avec le KKE, la formation la plus solide de Grèce, puisqu’il se repose électoralement sur le socle des retraités et de la bourgeoisie, large pour le premier et fort riche pour le second – on ne devrait pas voir le parti s’effondrer à toute vitesse tant qu’il restera second. Mais s’il se fait un jour dépasser par plus centriste ou plus à droite que lui…

To Potami

6%, mais il va de l’avant

Contrairement aux grands espoirs des médias en 2014, le mouvement des journalistes n’a pas décollé. To Potami, toujours soutenu par la presse, ne parvient pas à franchir la barre des 7%. Avec 6,6 et 6,1% aux élections européennes de 2014 puis aux législatives de janvier 2015, le parti a même perdu des voix au fil des mois. Theodorakis a bien tenté de se faire le porte-parole du camp du Oui lors du référendum, organisant avec la ND de grandes manifestations, mais sans succès : le parti reste désespérément bloqué autour de 6,5% des votes. Il semblerait même que la capitulation de Syriza et la violence des dirigeants européens aient causés un choc parmi son électorat et lui fasse perdre encore quelques suffrages. Le parti pourrait toujours envisager de remonter mécaniquement en raison de l’abstention des électeurs déçus de Syriza, mais même là il ne pourra monter bien haut : son discours ne porte pas dans la société grecque et l’électorat qu’il intéresse est très limité. Pour que Theodorakis progresse, il faudrait que Nouvelle Démocratie s’effondre – ce qui n’est pas impensable, mais ne le catapulterait pas au pouvoir non plus.

Alors, Potami se cherche des alliés. Ainsi, il avait participé aux élections de janvier aux côtés du petit parti ultra-libéral Drasi. Une possible collaboration avait ensuite été évoquée avec la ND et le Pasok pour constituer un grand front pro-européen aux élections de septembre, mais Potami et les « socialistes » ont rejetés l’offre… pour le moment. A terme, une fédération des partis eurolibéraux reste probable : la loi électorale grecque confie 50 sièges de députés de plus au parti arrivé en tête, une forte incitation à se coaliser. D’autant que le troisième parti pro-européen est à l’agonie.

Difficile à dire si Potami pourrait constituer un partenaire préférentiel de gouvernement pour Syriza – le PASOK étant trop corrompu et la ND trop à droite, il semblerait plutôt un choix logique pour un successeur de Tsipras cherchant à appliquer le Mémorandum. Mais Potami se veut pro-européen jusqu’à la moelle, ne supporte pas l’affrontement avec les créanciers et est le mouvement le plus libéral économiquement de tout le Parlement. Autrement dit, peut être serait-il même plus embêtant que les autres pour Syriza.

Le PASOK

Le nouveau visage du socialisme

En 2009, le Mouvement Socialiste Pan-Hellénique remportait 43,9% des voix et 160 députés. En janvier 2015, il ne réunissait plus que 4,7% des votes et, dernier parti du parlement, n’occupait plus que 13 sièges à l’assemblée. Des grandes réunions dans des hôtels de luxe et des meetings devant des vastes foules, il ne reste plus rien : le PASOK s’est volatilisé en quelques années et ses réunions publiques ne se tiennent plus guère que dans des cafés, puisque tous ses députés peuvent maintenant tenir dans une même pièce. Dépourvu de forces militantes, criblé de dettes, haï par la population, les « socialistes » ne survivent plus que grâce au vote des retraités ayant voté PASOK toute leur vie et qui se raréfient. Absent de tout ce qui se passe en dehors des murs du Parlement, le PASOK est aujourd’hui comme une espèce en voie d’extinction : il n’est plus observable dans le milieu naturel pour un parti politique que devrait être la rue, mais seulement en captivité, sur les plateaux de télévision.

La désastreuse défaite de janvier 2015 a amené Evangelos Venizelos a démissionner, laissant la place à Fofi Gennimata, vieille routarde du parti mais moins connue du public, qui lui est moins hostile qu’à son prédécesseur. Rien de suffisant pour arrêter la chute toutefois : le Pasok devrait réaliser en septembre un score encore inférieur à celui de janvier. Une coalition entre « sociaux-démocrates » avait été évoquée avec le petit parti de Papandréou (dont le nom agrège encore 1 ou 2% de l’électorat), mais n’a pas été conclue. Dimar, oublié de tous et virtuellement mort suite à ses 0,48% obtenus en janvier, a en revanche accepté. On peut sans risque affirmer que ces pirouettes entre groupuscules ne passionneront pas les foules : le « centre-gauche » de Grèce sera bientôt enterré pour de bon.

L’opposition anti-euro

Unité Populaire

The new kid on the block

Au commencement était la « Plateforme de Gauche ». Aile gauche de Syriza qui représentait environ un tiers des forces du parti et dirigée par Panagiotis Lafazanis, soixantenaire à l’allure de professeur, la faction s’opposait de façon véhémente à l’euro, qu’elle décriait comme un outil de pression de l’oligarchie européenne contre les peuples. Considérant que la capitulation de Tsipras pour conserver l’euro leur donnait raison, Lafazanis, après avoir hésité quelques temps à faire tomber le premier « gouvernement de gauche » de Grèce, a décidé de rompre avec son parti et d’empêcher la mise en place du nouveau Mémorandum. Quittant Syriza avec 24 autres députés, il a fondé Unité Populaire le 21 août.

Le programme du parti est connu : le « programme de Thessalonique » que portait Syriza lors de son arrivée au pouvoir, assorti du retour à la drachme, seul moyen, selon Lafazanis, pour le réaliser. Par ailleurs, les membres composant le nouveau mouvement sont pour la plupart plus radicaux que la moyenne des membres de Syriza, avec une forte inclinaison marxiste et une moindre tolérance au compromis. Deux premiers points qui lui rendront la tâche plus difficile qu’à Tsipras : celui-ci avait dû modérer son discours pour être élu, et les grecs redoutent toujours la sortie de l’euro. On peut supposer que la présence d’un troisième parti défendant la drachme, moins infréquentable qu’Aube dorée et moins sectaire que le KKE, mènera le débat de façon plus convaincante… Mais là encore, Unité populaire va avoir d’autres problèmes à affronter.

D’abord le fait qu’ils manquent de personnel, personnel militant comme cadres de partis, propagandistes ou encore dirigeants charismatiques. Syriza ne fut longtemps qu’un parti de cadres transformé tardivement, sous l’impulsion de Tsipras à partir de 2012, en un parti avec des militants. Par la logique des choses, Unité Populaire ne peut pour l’instant que reproduire cet aspect en l’aggravant – une scission soudaine dans un pareil contexte ne peut mener à la constitution spontanée d’un mouvement de masse -, et cela changera peut être. Mais dans l’intervalle, UP n’est qu’une association d’universitaires de gauche, d’intellectuels engagés qui peineront à rassembler les grecs. On peut imaginer qu’un nombre assez conséquent des membres de Syriza va progressivement rejoindre les rangs d’Unité Populaire, mais les effectifs de Syriza furent toujours modestes et bon nombre de ses militants demeure hostile au retour à la drachme.

Ensuite, le fait qu’ils aient très peu de crédibilité : dire que la sortie de l’euro améliorerait l’économie grecque est une chose… mais où est donc le plan qui va avec ? Jamais Tsipras n’a eu à disposition, de la part des services de l’État ou de la plateforme de gauche, un chemin de sortie crédible, ni même digne de ce nom. Les incantations gauchisantes ne suffiront pas à convaincre l’électorat que le nouveau parti a le savoir-faire requis pour relever les défis immenses qu’il prétend affronter. Si UP ne s’engage pas rapidement dans la formalisation de ce plan, comme il en avait pourtant eu l’occasion pendant des années et des années dans l’opposition, il ne pourra jamais espérer remplacer Syriza.

Quel score, alors, pour Lafazanis et ses camarades ? Les sondages leurs donnent pour l’instant environ 5%, pas si loin derrière le KKE. On peut leur imaginer une marge de progression importante, peut être même d’aller jusqu’à 10% d’ici le 20 septembre, mais les choses sont encore très floues et l’opinion ne semble à ce jour pas franchement se passionner pour eux.

Le KKE

Un Prolétariat, un Parti, un Premier Secrétaire !

On ne présente plus le KKE, le bloc inamovible et immuable de la politique grecque. Le KKE n’a pas été moins hostile à Syriza qu’il le fut au gouvernement précédent : lorsque Tsipras, tout juste élu, appela comme il est de rigueur les dirigeants de tous les partis à venir négocier la formation d’un gouvernement, le Secrétaire Général du Parti ne prit même pas la peine de se déplacer, car il refusait de négocier avec les sociaux-traîtres et autres défenseurs du capitalisme. Dès les premiers mois du gouvernement, et alors que la droite et même Aube dorée étaient tétanisés par la popularité du Premier Ministre, le KKE savait quoi faire : manifester contre le gouvernement vendu au Capital. Lorsque vint le référendum, alors que l’électorat communiste s’enthousiasmait à l’idée d’un « non » qui les emmènerait en dehors de l’euro et vers le socialisme, la direction du Parti préféra dire « non »… au référendum même ! Dans l’impossibilité d’admettre que Syriza, ennemi mortel et contre-révolutionnaire, pouvait prendre une décision populaire, le KKE fit campagne contre le référendum et pour l’abstention. Enfin, lorsque Lafazanis fit défection de Syriza et proposa une alliance au KKE, le Politburo l’envoya balader. Après tout, à leur yeux, Lafazanis et ses anciens camarades de Syriza ne constituaient que des apostats ayant rejeté le Parti pour la compromission avec le capitalisme et des sièges au Parlement. Dimitris Koutsoumpas formula ainsi son refus : « Nous ne sommes pas une machine à nettoyer les pêchés des hommes ». Il y a des Églises qui ne pardonnent jamais à ceux qui ont perdu la foi.

Il ne faut pas attendre du Parti un changement de position, ni aujourd’hui, ni demain ni après-demain. Contrairement à ses collègues européens, qui cherchèrent à changer à la suite de la chute de l’URSS, le KKE prit la direction inverse : il purgea brutalement en 1991 tous les non-hardliners qui occupaient un poste d’influence dans le parti – 45% du Comité Central, des nombres importants d’élus et de responsables locaux, etc. Il ne reste depuis lors qu’une ligne unique dans le Parti, à l’idéologie fossilisée, répétant en boucle le même mantra et obsédée par la préservation de la pureté idéologique. Le KKE observe avec terreur l’effondrement des autres partis communistes européens, qui se sont évaporés électoralement ou transformés en parti de « gauche » satellites des partis sociaux-démocrates locaux. Pour y échapper, il éjecte les traîtres, réels ou soupçonnés, et surveille avec attention les déclarations de ses membres au cas où ils dévieraient d’un cil de la ligne marxiste-léniniste orthodoxe. Une blague grecque de ces dernières années dit qu’il y a deux organisations paramilitaires dans le pays : Aube dorée et le KKE.

On aurait néanmoins tort de réduire le Parti à cela : le KKE fut un incubateur important de cadres de la gauche grecque. Avant l’arrivée de Syriza, qui n’a émergé que très récemment comme force significative, seul le KKE proposait une alternative au PASOK pour un jeune qui voulait s’investir en politique. Des centaines, milliers de jeunes militants sont donc passés par le KNE, l’organisation de jeunesse du Parti, dont ils ont finis expulsés au bout de quelques années pour révisionnisme, mais pas sans avoir bénéficié de ses enseignements. L’absolue rigidité doctrinale et organisationnelle du Parti lui a permis de préserver des structures militantes – syndicats, écoles partisanes… – absentes ou faibles dans le reste des mouvements politiques, et dont ont bénéficié des gens comme Tsipras, Lafazanis, et en vérité une bonne partie des cadres de Syriza et de l’Union Populaire. Le côté technicien et les compétences organisationnelles des deux dirigeants cités ne sortent probablement pas de nulle part. Cela ne veut pas pour autant dire que le KKE sera plus amical avec eux : au contraire, il les déteste d’autant plus. Cette détestation, associée à l’impossibilité pour le KKE de forger des alliances avec autre chose que lui-même le conduit fatalement à voir chaque autre parti comme un concurrent qui risque ou de le corrompre, ou de lui arracher des voix. Le comportement hostile qui s’ensuit – avant-hier vis à vis du PASOK, hier vis à vis de Syriza, demain probablement vis à vis d’Unité Populaire – le cantonne à un rôle de moralisateur de la vie publique qui cherche moins à convaincre les gens de son programme qu’à dénoncer les compromissions des autres – de tous les autres. Hors, ce que le KKE perçoit comme d’inacceptables compromissions est souvent loin d’être mal perçu par la population. Plutôt que de pointer du doigt les traîtres au socialisme, le KKE devrait s’interroger sur ce qui le fait stagner depuis maintenant 5 ans alors que le pays n’a pas été aussi mal depuis l’Occupation, la raison qui fait que les électeurs le dédaignent globalement, hormis à quelques exceptions locales, comme dans la ville de Patras, ou pour la brève période du début de la crise. Mais il en est incapable, bloqué dans ses réflexes staliniens de protection de la pureté idéologique. Ni Koutsoumpas ni aucun des autres exemplaires gesticulants de la Pravda qui composent le Politburo ne songent à infléchir les positions du Parti ou à se porter au devant des électeurs – et s’ils venaient à y songer à voix haute, ils seraient promptement expulsés. Tant que le Prolétariat ne se jettera pas dans ses bras, le KKE restera isolé dans son coin.

Et il y restera longtemps.

Aube dorée

Si vous lui demandez, il vous dira que l’aigle représente un ancien symbole grec

Aube dorée se trouvait dans une situation inconfortable depuis le début de l’année : d’un côté, le parti avait perdu presque tout ce qu’il avait péniblement construit entre 2012 et 2013 et devait se limiter à un électorat nazi-compatible d’environ 6% de la population ; de l’autre l’opposition effective de Syriza au Mémorandum et sa popularité empêchait de s’en prendre trop fortement au Premier Ministre, sous peine d’être accusé de faire le jeu des créanciers. On avait pu voir, évènement incongru et improbable, le Führer du parti nazi grec encourager depuis le fond de sa cellule le Premier Ministre de gauche radicale ! Enfin, le fait que les équipes dirigeantes de l’organisation soient derrière les verrous a fortement limité leur capacité d’action – on a enregistré une forte diminution de l’activité du parti, son meilleur indicateur étant la chute significative du nombre d’attaques racistes courant 2014.

Mais les choses ont changées en juillet : Michaloliakos et ses fidèles ont été libérés après 18 mois de prison, Syriza a signé le Mémorandum et la crise migratoire s’est soudainement amplifiée. Bien sûr, il reste le procès, toujours en cours… Mais celui-ci n’a pas l’air de passionner les foules et son déroulement est si long et compliqué qu’il n’est pas prêt de finir – aboutira t-il seulement un jour ?

On peut déjà prévoir plusieurs méthodes de campagne : le parti va rester privé d’exposition médiatique et compensera, comme il le fait depuis longtemps, par une activité sur le terrain. On a déjà vu des foules hargneuses avec leurs drapeaux rouges et noirs menacer des réfugiés attendant une distribution de nourriture. Ensuite, il fera réellement campagne – aux élections de 2015, les meetings avaient un air orwellien : le Leader suprême étant en prison, il ne pouvait intervenir aux quatre coins du pays… que par conférence Skype. D’où ces scènes surréalistes où une audience se tenait devant une estrade sur laquelle un micro derrière lequel personne ne se tenait, entouré de gardes en uniforme, crachotait d’une voix grésillante et vindicative ses propos sur la liquidation prochaine du système corrompu et la victoire imminente aux élections. Cette fois, ce sera plus classique, et certainement plus efficace.

Les nazis s’engagent sur un « programme » (si l’on peut dire) à quatre axes : non au Mémorandum, non à l’immigration illégale, non aux « requins de la finance internationale » (expression qu’ils utilisent comme synonyme pour « Juif ») et, là où ça risque de coincer davantage pour l’électorat, oui à l’autosuffisance. On peut noter toutefois une nette modération de leur rhétorique sur l’immigration : Michaloliakos ne parle plus de poser des mines à la frontière pour faire sauter les immigrants, mais seulement de « déployer les forces armées » pour empêcher les immigrants illégaux d’entrer. Dans sa grande bonté, il accepte même de laisser entrer les réfugiés « légitimes », pour peu qu’ils restent confinés aux camps de l’ONU (?), loin des zones résidentielles. De façon générale, les dirigeants nazis sont plus calmes dans leur dernières apparitions télévisées et leurs discours – ils ont une diction presque normale, ne hurlent plus beaucoup, se font moins menaçant et recourent moins à la violence. Il ne faut pas y voir un quelconque réalignement du parti : ils se savent surtout surveillés par la justice et ont besoin de faire oublier les envies de massacres qu’ils professaient derrière des portes fermées et qui ont été rendues publiques depuis le début du procès. Ces précautions, qui leur sont vraisemblablement nécessaires pour retenir un électorat méfiant qui ne sait plus à qui se vouer, ne devraient en revanche pas avoir en elles-mêmes un véritable effet de conviction.

Les nazis semblent donc bien partis pour rester le troisième parti du pays, devant Unité Populaire. Ils sont les premiers bénéficiaires de la capitulation de Syriza et, à ce jour, les seuls à avoir gagné significativement des points depuis un mois. Si la dynamique se poursuit, il ne me semble pas impossible qu’ils atteignent les 10% – peut être plus si la crise migratoire influe lourdement sur l’élection, mais il est à ce jour éminemment difficile d’en déterminer l’impact. Seule l’Aube dorée en parle, mais en faisant preuve d’une étonnante retenue, comme si eux aussi avaient du mal à prendre le pouls de l’opinion publique.

Les autres

L’union des centristes

Il vient en paix

Il y a un serpent de mer dans les élections grecques, et c’est l’Union des centristes. En 1992, un dénommé Vassilis Leventis, passé brièvement par le PASOK et la ND, fondait son propre parti, qu’il voulait placer dans la continuité du centrisme grec d’Eleftherios Venizélos (un des héros nationaux, fondateur de la Grèce moderne) et de Georgios Papandreou (grand-père de Georges, du PASOK, et accessoirement anti-communiste viscéral et agent des américains). 20 ans plus tard, Leventis a été candidat a toutes les élections législatives et européennes successives, et il semblerait qu’il soit parti pour enfin, à 64 ans, entrer au Parlement. Il y a peu à dire sur un parti qui est resté longtemps groupusculaire et qui devrait mener la même politique que les eurolibéraux, voire les rejoindre dans un gouvernement avant de s’évaporer aussitôt comme l’a fait Dimar. A l’heure actuelle, et sans pouvoir juger davantage, on peut supposer qu’il attirera des votes des citoyens désorientés et fragmentera davantage un paysage politique déjà en morceaux.

Yanis Varoufakis

Soundtrack of the apocalypse

Varoufakis n’est pas (pas encore !) un parti à lui seul, mais il aura très probablement un rôle à jouer à l’avenir. L’ardent ex-Ministre des Finances a toujours une certaine popularité, en Grèce et au-delà, et il compte bien l’exploiter… s’il en a l’occasion.

Premier obstacle : Varoufakis est menacé de procès pour haute-trahison. Le trio des partis eurolibéraux, pouvant difficilement s’attaquer à Tsipras, ont cherchés à s’en prendre à ses anciens ministres pour le discréditer. En cause, une affaire rocambolesque lors de la préparation de la sortie de l’euro. Alors qu’il était devenu clair que les négociations avec les créanciers ne menaient nulle part, Varoufakis commença à travailler sur une monnaie alternative. Une partie de son plan était de modifier le logiciel qui gérait les numéros des comptes fiscaux des contribuables grecs pour pouvoir créer un système monétaire parallèle et transformer en un clic les euros en drachmes – au moment où le gouvernement aurait déclaré la sortie de l’euro, le Ministère des Finances aurait pu convertir l’argent de tous les citoyens en quelques instants. Seulement, le Ministre n’avait pas accès à ce logiciel, qui était géré par le Secrétaire Général du Ministère, nommé du temps de Samaras et inamovible pour un temps – un « homme de la Troïka », aux dires de Varoufakis. Impossible donc de démarrer le travail sur le logiciel sans que cela se sache… sauf à le faire au nez et à la barbe du Secrétaire Général. Comme dans un bon film, Varoufakis avait donc contacté un ami d’enfance devenu expert en sécurité informatique pour hacker le programme en question. Le plan ne fut jamais mis en marche, puisque Tsipras décida de se rendre, mais il était dans les cartons… et c’est sur ce plan que Nouvelle Démocratie, le PASOK et Potami veulent faire juger Varoufakis : une tentative de hack d’un logiciel de l’État, et tentative de faire sortir le pays de l’euro. Difficile de dire où cela finira : l’alliance qui se profile entre les eurolibéraux et Syriza pourrait mettre un terme à la chasse aux sorcières, mais Syriza même commence à se tourner contre l’ancien ministre des finances, à qui incomberait la faute de l’échec des négociations.

Second obstacle : Varoufakis n’a plus personne à rejoindre. Il n’a jamais été membre de Syriza et n’y a certainement plus sa place. Il refuse également de rejoindre Unité Populaire, parce qu’il ne se sent pas opposé à l’euro par principe et conserve l’espoir de le changer un jour en un « euro de gauche ». L’extrême-gauche, groupusculaire, lui est fermée. Ne reste donc qu’à créer une structure [i]ad hoc[/i], et l’on sait combien un parti est difficile à développer, surtout dans un paysage politique aussi surpeuplé que le paysage grec.

Varoufakis a donc décidé de lancer un « réseau des progressistes européen » qui devrait évoluer ultérieurement en un parti d’échelle européenne et qui rassemblerait les pro-européens anti-austérité, une sorte de Syriza à l’ancienne, étendue à toute l’Union. Il sera selon toute vraisemblance absent des élections de septembre, mais on peut parier sans risques qu’il essaiera d’en faire vivre la branche hellène. Si Varoufakis n’a pas eu, durant les 6 mois de négociation, la même popularité que Tsipras, il n’en constitue pas moins une icône de la résistance à l’austérité qui n’a pas été salie par la capitulation du 13 juillet.

Les jours heureux

De tous les articles que j’ai écrit sur la crise grecque, celui-ci doit être le plus triste : l’avenir est indiscernable. Le pays se dirige vers une coalition entre les anciens radicaux d’hier rentrés dans le rang et les partis traditionnels, pour appliquer un nouveau Mémorandum qui replongera la Grèce dans la récession pour des années encore. La population, se sentant trahie et désemparée, va s’abstenir ou éparpiller ses voix entre une multitude de formations qui ne pourront influer sur rien. Les dirigeants politiques de tous bords hésitent, d’Unité Populaire à l’Aube dorée, en passant par Nouvelle Démocratie. Nul ne sait ce qui les attend. La capitulation de Tsipras a ramené les choses où elles étaient quelques années auparavant, à ceci près que le futur est à présent bien flou puisqu’il n y a plus ni majorité ni opposition structurée – ni gouvernement, ni alternative. Il ne s’agit même pas de savoir qui reprendra le flambeau de Syriza, car pour l’heure plus personne n’y croit. L’apathie et l’indifférence prévaudront, avec le sentiment que toute lutte est vaine.

Cela changera. Au lendemain de l’élection, quand les cartes auront été rebattues. Progressivement pendant le mandat du prochain gouvernement, quand certains des partis membres de la coalition seront broyés par l’application du Mémorandum, comme l’ont déjà été le PASOK, Dimar et le LAOS, et même ANEL dans une certaine mesure. Peut être très vite, à cause de la crise migratoire. Mais le plus probable est qu’il faille du temps. La Grèce va retourner pour un moment encore dans les limbes, comme elle l’était entre 2012 et 2014, avec un gouvernement faible et impopulaire expédiant des mesures désastreuses au Parlement et une population désespérée.